社内報の翻訳で情報格差を解消!多言語化の必要性と実現方法

グローバル化が進み、多くの企業で外国人従業員と共に働く機会が増えています。多様なバックグラウンドを持つ従業員が活躍するためには、社内の情報共有が不可欠といえるでしょう。企業の理念や方針を伝える「社内報」や、日々の業務で利用する「社内システム」など、重要なコミュニケーションツールが日本語のみの場合、言語の壁によって一部の従業員に情報が届かず、業務に支障が出るケースも少なくありません。この記事では、社内報や社内システムといった社内コミュニケーションツール全般の翻訳・多言語化の必要性から、具体的な実現方法、品質を高めるポイントまで、網羅的に解説していきます。

社内報とは

社内報とは、企業が従業員とその家族に向けて、定期的に発行する情報伝達のための媒体を指します。古くは紙媒体が主流でしたが、近年ではWebサイト形式のイントラネットやPDF、動画など、その形態は多様化している状況です。企業活動に関する様々な情報を掲載し、従業員間のコミュニケーションを促進する役割を担っており、組織の一体感を醸成する上で欠かせないツールと言えるでしょう。

社内報の目的

企業が社内報を発行する目的は多岐にわたりますが、主に従業員のエンゲージメント向上や組織文化の醸成に貢献することが期待されています。ここでは、社内報が持つ代表的な目的をいくつか見ていきましょう。

1.経営方針やビジョンの共有

社内報の重要な目的の一つは、経営層が持つ企業理念や経営方針、将来のビジョンなどを従業員一人ひとりに正確に伝え、理解を深めてもらうことです。これにより、全従業員が同じ方向を向いて業務に取り組むための一体感を醸成し、企業全体の目標達成に向けた意識を高めることができるようになるでしょう。トップからのメッセージは、従業員の会社への信頼感を育む上でも大切な要素です。

2.社内情報の共有

新製品や新サービスの情報、組織変更、人事異動、福利厚生制度の案内、社内イベントの告知・報告など、従業員が知っておくべき様々な情報をタイムリーに共有することも社内報の大きな役割です。これにより、従業員は会社の動向を把握しやすくなり、業務に必要な情報を効率的に得ることができます。また、部門間の情報共有を促進し、風通しの良い職場環境づくりにも貢献することでしょう。

3.従業員のやりがいやモチベーションの向上

社内報を通じて、特定のプロジェクトで成果を上げた社員やチームを紹介したり、従業員の仕事への想いやプライベートな一面を取り上げたりすることは、従業員のモチベーション向上に繋がります。同僚の活躍を知ることで刺激を受けたり、自身の仕事の意義を再認識したりする良い機会となるでしょう。また、社内コミュニケーションの活性化や、企業文化への理解を深めるきっかけにもなります。

なぜ今、社内報やシステムの多言語化が必要なのか?

社内報や社内システムの多言語化は、単に情報を伝えるだけでなく、企業全体の活性化にも繋がる重要な取り組みです。なぜ今、その必要性が高まっているのでしょうか。

グローバル化と従業員の多様化

企業の海外進出や、国内での外国人材の採用増加に伴い、社内で使用される言語は多様化しています。

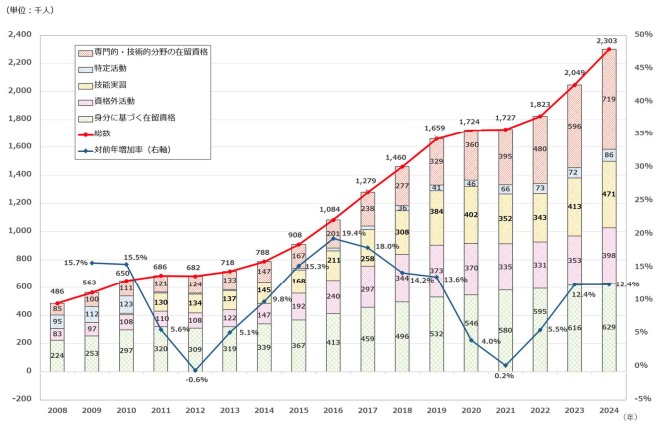

出典:厚生労働省”「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和6年10月末時点)”

上の図は、過去16年間の日本国内の外国人労働者数の推移をグラフでまとめたものです。外国人の雇用はここ10年で約3倍になっており、ここ3年間は急激な上昇傾向にあることが読み取れます。少子高齢化による人材不足が叫ばれている今、今後外国人労働者が増加していくことは間違いありません。

日本語が母国語でない従業員にとって、日本語のみで提供される社内報や社内システムは、重要な情報へのアクセスを妨げ、業務遂行の障壁となりかねません。多言語化によって、すべての従業員が等しく情報にアクセスし、スムーズに業務を行える環境を整える必要性が高まっているといえるでしょう。

情報共有の公平性とエンゲージメント向上

社内報には経営層からのメッセージや会社の方向性、社内システムには業務に必要な手続きや情報が詰まっています。これらの情報や機能へのアクセスが一部の従業員に限られる状況は、不公平感を生み、会社への帰属意識や仕事へのモチベーション低下(エンゲージメント低下)を招く恐れがあります。社内報やシステムを多言語化すれば、全従業員が必要な情報を理解し、業務を円滑に進められ、会社への理解を深め、一体感を醸成することに繋がるはずです。

ダイバーシティ&インクルージョンの推進

多様な人材を受け入れ、その能力を最大限に活かすダイバーシティ&インクルージョン(D&I)は、現代企業にとって重要な経営戦略の一つとなっています。社内報やシステムの多言語化は、言語の壁を取り払い、多様な従業員が疎外感を感じることなく、組織の一員として尊重されていると感じられる環境を作るための具体的な施策です。これは、D&Iを推進する上での大きな一歩となるでしょう。

特に社内報の多言語化が求められる企業とは?

社内報の多言語化は、多くの企業にとって有益な取り組みですが、特にその必要性が高いと考えられる企業にはいくつかの特徴があります。自社がこれらの特徴に当てはまる場合、多言語化を積極的に検討する価値があるでしょう。

- 海外に拠点を持つ企業

海外に複数の拠点を持つグローバル企業にとって、社内報の多言語化は、本社と各拠点、あるいは拠点間の情報共有を円滑にし、企業としての一体感を醸成するために不可欠です。経営方針や重要事項を各拠点の従業員に正確に伝えることで、グローバルな視点での事業展開をスムーズに進めることができるようになるでしょう。

- 多国籍・多文化の労働環境を有する企業

国内の事業所であっても、様々な国籍の従業員が共に働く環境では、社内報の多言語化が強く求められます。日本語が母国語でない従業員にも等しく情報が行き渡るようにすることで、情報格差による不公平感をなくし、真にインクルーシブな職場環境の実現に貢献します。これは、従業員エンゲージメントの向上にも繋がるはずです。

- グローバル市場でのビジネス展開を積極的に行っている企業

海外市場への製品・サービス提供を積極的に行っている企業では、社内報を通じてグローバル戦略や海外市場の動向、成功事例などを全従業員で共有することが重要になります。これにより、従業員のグローバルな視野を養い、国際感覚を持った人材育成を促進することができるでしょう。多言語化は、そのための情報伝達をより効果的にします。

- 海外顧客や取引先との関係が深い企業

直接的な社内コミュニケーションとは異なりますが、海外の顧客や取引先との連携が事業の根幹を成す企業においては、社内での情報共有や共通認識の形成が、対外的なコミュニケーションの質にも影響します。社内報の多言語化を通じて、従業員がグローバルな視点を持つことは、間接的に海外との良好な関係構築にも寄与すると考えられるでしょう。

社内報やシステムの翻訳・多言語化を実現する方法

社内報の内容翻訳から、社内システム全体の多言語インターフェース対応まで、実現するにはいくつかの方法が考えられます。それぞれの特徴を理解し、対象となるコンテンツやシステムの特性、予算、求める品質に応じて最適な方法を選ぶことが肝心です。

翻訳会社への依頼

専門の翻訳会社に依頼する方法です。プロの翻訳者が担当するため、高品質な翻訳が期待できるでしょう。特に、企業の重要なメッセージ、コンプライアンス関連文書、専門性の高いマニュアルなどの翻訳に適しています。システム翻訳においても、UIテキストのニュアンスを正確に伝えるために有効です。ただし、コストが高くなる傾向があり、翻訳・実装に時間も要します。

翻訳ツールの活用

近年、AI技術の進化により、機械翻訳ツールの精度は飛躍的に向上しました。Webサイト多言語化ツールや、各種システムと連携可能な翻訳APIなどを活用すれば、低コストかつスピーディーに大量のコンテンツを翻訳できます。特に、社内システムのように継続的に更新されるコンテンツや、リアルタイム性が求められる情報共有には、ツールによる自動翻訳が非常に有効です。ただし、機械翻訳特有の不自然な表現や誤訳のリスクも考慮し、必要に応じて後述する品質担保策を講じることが重要になるでしょう。

関連記事:Webサイトを翻訳する方法とは?サイト翻訳ツールを徹底解説!

社内リソース(翻訳者)の活用

社内に翻訳スキルを持つ従業員がいる場合、そのリソースを活用する方法も考えられます。社内事情や専門用語に精通しているため、文脈に合った自然な翻訳が期待できるでしょう。社内報の記事作成や、システム内の特定の重要メッセージの翻訳などに有効です。しかし、その従業員の本来業務との兼ね合い、翻訳品質の担保、対応できる言語の限界といった課題も考慮しなければなりません。継続的な運用には、明確な役割分担と体制構築が必要となるでしょう。

各方法のメリット・デメリット比較

方法 | メリット | デメリット | 主な適用対象例 |

|---|---|---|---|

翻訳会社への依頼 | 高品質、専門性の高い翻訳が可能 | コストが高い、時間がかかる | 重要文書、規程、専門マニュアル、UIの最終調整 |

翻訳ツールの活用 | 低コスト、スピーディー、大量・継続的な処理が可能、システム連携 | 機械翻訳特有の不自然さ、誤訳リスク、ニュアンス限界 | 社内報記事(速報性)、社内システムUI、FAQ |

社内リソース活用 | 社内事情に精通、比較的低コスト(人件費除く)、柔軟性 | 本来業務負荷、品質のばらつき、対応言語限界 | 社内報の特定記事、社内用語の翻訳 |

機械翻訳と人力翻訳、どちらを選ぶべき?

翻訳・多言語化を進める上で、特に悩ましいのが「機械翻訳(ツール活用)」と「人力翻訳(翻訳会社や社内翻訳者)」のどちらを主体とするか、という点ではないでしょうか。これは、社内報であれ社内システムであれ、コンテンツの性質によって最適な選択が異なります。

機械翻訳のメリット・デメリット

機械翻訳の最大のメリットは、そのスピードとコスト効率です。大量の文章やシステムUIを短時間で、比較的安価に翻訳することができます。特に、多言語化ツールを使えば、コンテンツの更新に追従して自動的に翻訳を反映させることも可能になるでしょう。一方で、現状ではまだ完璧ではなく、文脈やニュアンスの理解が不十分な場合や、不自然な表現、誤訳が発生する可能性は否定できません。特に、固有名詞や専門用語、文化的な背景が絡む表現、簡潔さが求められるUIテキストの翻訳は調整が必要な場合があります。

人力翻訳のメリット・デメリット

人力翻訳の強みは、何といってもその品質と自然さです。文脈やニュアンスを正確に汲み取り、ターゲット言語の文化や習慣に合わせた自然で読みやすい翻訳を実現できます。企業のブランドイメージに関わる重要なメッセージ(社内報のトップメッセージなど)や、操作の正確性が求められるシステムのマニュアル、誤解が許されない規程などには、人力翻訳が不可欠といえるでしょう。しかし、翻訳者への依頼費用や時間がかかる点がデメリットです。

高品質な翻訳・多言語化を実現するためのポイント

社内報であれ、社内システムであれ、翻訳・多言語化で失敗しないためには、いくつか共通して押さえておくべきポイントがあります。これらを意識することで、品質を高め、効果的な情報共有と円滑な業務遂行を実現できるようになります。

明確な目的設定とターゲット言語の選定

まず、「誰に」「何を」「どのように」伝えたいのか、翻訳・多言語化の目的を明確にしましょう。社内報でエンゲージメントを高めたいのか、システム利用で業務効率を上げたいのか。目的によって、適切な翻訳レベル(機械翻訳か人力翻訳か、どの程度の品質を求めるか)や、表現のトーン&マナーが決まってきます。また、どの言語に対応するかも重要な決定事項です。全従業員の母国語に対応するのが理想ですが、コストや運用負荷を考慮し、優先順位をつける必要があるでしょう。従業員の言語分布や、対象コンテンツ・システムの重要度などを基に、ターゲット言語を選定します。

用語集・スタイルガイドの準備

特に専門用語や業界用語、社内独自の言い回し、システム固有の機能名などが多い場合、事前に「用語集」を作成しておくことが非常に重要です。これにより、訳語の揺れを防ぎ、社内報とシステム間で一貫性のある翻訳を実現できます。また、文章のトーン(丁寧語、常体など)や表記ルール(数字、記号の使い方など)を定めた「スタイルガイド」を作成しておくと、翻訳者やツール、担当者が変わっても品質を維持しやすくなります。

翻訳パートナー・ツール選定の注意点

翻訳会社に依頼する場合は、実績や専門分野(IT・システム翻訳の経験など)、品質管理体制、セキュリティ対策などを確認しましょう。複数の会社から見積もりを取り、比較検討することが大切です。翻訳・多言語化ツールを選ぶ際は、対応言語数、翻訳精度、カスタマイズ性(用語集登録機能など)、システム連携の容易さ(API提供など)、そしてセキュリティ面を重視して選びましょう。無料トライアルなどを活用して、実際の使い勝手や翻訳品質、自社システムとの相性を確認することをおすすめします。

ネイティブチェックやプルーフリードの重要性

機械翻訳を利用する場合や、社内翻訳者が担当する場合でも、最終的な品質を担保するためには、ネイティブスピーカーによるチェック(ネイティブチェック)や、訳文の誤り・不自然な点を修正するプルーフリードが非常に有効です。これは、社内報の読みやすさはもちろん、社内システムのUIテキストの分かりやすさや誤操作防止にも繋がります。これにより、機械翻訳特有のぎこちなさや、文化的な誤解を招く表現などを防ぎ、より自然で正確な翻訳に仕上げることができるでしょう。

社内報からシステムへ:多言語化の範囲を広げるメリット

社内報の多言語化は、社内コミュニケーション改善の重要な一歩です。そして、そこで得た知見や構築した翻訳プロセス(用語集作成、ツール選定、品質チェック体制など)は、社内ポータルや各種申請システムなど、従業員が日常的に利用する「社内システム」全体の多言語化へと展開していく上で、大きな推進力となるでしょう。

社内システム多言語化による効果

社内システムが多言語対応されることで、外国人従業員も言語の壁を感じることなく、スムーズに業務を進められるようになります。各種申請や情報検索、コミュニケーションなどが円滑になり、業務効率が大幅に向上するはずです。例えば、勤怠管理や経費精算といった基本的な業務プロセスが母国語でできれば、入力ミスや問い合わせが減少し、本人だけでなく管理部門の負担軽減にも繋がります。これは、従業員満足度の向上にも直接寄与するでしょう。

多言語化を検討すべきシステムの例

社内報の次に、あるいは並行して、以下のようなシステムの多言語化を検討する価値があります。

- 社内ポータルサイト: お知らせ、社内規定、各種申請フォームへのリンクなど、情報集約の入り口。

- 勤怠管理システム: 出退勤打刻、休暇申請など、全従業員が利用する基本的なシステム。

- 経費精算システム: 出張旅費や備品購入費などの申請・承認プロセス。

- 人事関連システム: 人事評価、目標管理、給与明細照会など。

- Eラーニング・研修システム: 研修コンテンツ、社内ナレッジ共有。

- コミュニケーションツール: チャット、掲示板など。

システム多言語化の進め方

社内システムの多言語化は、社内報単体よりも技術的な側面や他システムとの連携が絡むため、計画的に進める必要があります。まずは、どのシステムから多言語化するか優先順位をつけ、段階的に進めるのが現実的です。利用頻度が高いシステムや、外国人従業員からの要望が多いシステムから着手すると良いでしょう。実現方法としては、既存システムの改修、多言語対応可能な新システムの導入、あるいは既存システムに連携できる多言語化ソリューション(前述のツールなど)の活用が考えられます。特にツール活用は、開発工数を抑えつつ多言語化を実現する有効な手段となり得ます。

おすすめの多言語化サービス・ツール

社内報(Web版など)やWebサイト、そして社内システムの多言語化を実現するための具体的なサービスwpご紹介します。自社のニーズや既存システムの状況、予算に合わせて比較検討してみてください。

Autolingual(オートリンガル)

Autolingualは、株式会社Enjuが提供するwebサイト多言語サービスです。どんなサイト形式であってもweb上のものであれば数行のスプリクトタグを既存のサイトに埋め込むだけで多言語対応することが可能です。また、サイト特有の表現を学習させた最新AIの導入による高精度な翻訳や、業界特有の固有名詞の翻訳に対応するための辞書登録機能、言語別URL機能による多言語SEO対策などが大きな特徴です。最新技術の導入による効率性と高機能性から、大企業から個人経営者まで幅広い企業に導入されています。

関連記事:

Webサイト多言語化サービス7選を徹底比較!選び方や費用まで解説

まとめ:社内報・システム翻訳から始める、効果的な多言語コミュニケーション

社内報や社内システムの翻訳・多言語化は、グローバル化が進む現代企業において、多様な従業員との円滑なコミュニケーションを実現し、情報格差をなくし、組織全体のエンゲージメントと生産性を高めるための重要な施策です。翻訳・多言語化の方法にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、対象となるコンテンツやシステムの特性、目的、予算、求める品質に応じて最適な手段(翻訳会社、ツール、社内リソース、あるいはこれらの組み合わせ)を選択しましょう。

高品質な翻訳・多言語化のためには、目的の明確化、用語集・スタイルガイドの準備、適切なパートナーやツールの選定、そしてネイティブチェックなどの品質管理プロセスが鍵となります。社内報から着手し、そこで得たノウハウを活かして社内システムへと展開していくことで、より包括的で効果的な多言語環境を構築できるはずです。

今回ご紹介した多言語化サービス・ツールなども参考に、ぜひ自社に合った方法で、社内コミュニケーション全体の多言語化戦略を検討してみてはいかがでしょうか。