観光客増加の現状と未来|データで見るメリット・デメリットと持続可能な観光

空港や主要な観光地が、コロナ禍以前を思わせる、あるいはそれ以上の賑わいを見せている。2024年から2025年にかけて、日本を訪れる外国人観光客の数は、まさに記録的なペースで増加しています。

この熱狂的な活況は、なぜ生まれているのでしょうか?そして、この先どこへ向かうのでしょうか?

しかし、その光の裏で、交通の混雑、ゴミ問題、地域住民の生活への影響といった「オーバーツーリズム」の影が色濃くなっているのも、また事実です。

この記事では、観光客が増加している現状を最新データに基づき多角的に分析し、それがもたらすメリットとデメリットを直視した上で、これからの日本が目指すべき「次の時代の観光」の姿を探ります。

なぜ日本の観光客は増加しているのか?最新データで見る3つの背景

現在の爆発的な観光客増加は、決して偶然ではありません。そこには、複数の強力な追い風が重なっています。

【背景1】歴史的な円安による割安感

最大の要因は、なんといっても歴史的な円安です。例えば、1ドル150円台の為替レートは、アメリカからの旅行者にとって、数年前と比べて日本の商品やサービスが実質的に3割以上も安く感じられることを意味します。この圧倒的な「おトク感」が、特に欧米豪からの観光客を強く惹きつけており、客数だけでなく一人あたりの消費額をも押し上げる原動力となっています。

【背景2】水際対策緩和と国際線の回復

2022年秋に日本の水際対策が大幅に緩和され、個人旅行が全面的に再開されたことで、それまで堰き止められていた旅行需要が一気に解放されました。それに伴い、国際航空便も着実に回復・増便しており、日本へのアクセスが物理的に容易になったことも、訪日客数の回復を力強く後押ししています。

【背景3】アニメ・食・自然など、日本の多様な魅力の浸透

円安や国際情勢といった外部要因だけでなく、日本の持つコンテンツパワーそのものが、かつてなく世界から注目されています。アニメやゲームといったポップカルチャーは、若い世代にとって強力な「聖地巡礼」の動機となっています。また、世界無形文化遺産である「和食」への関心や、パウダースノーを求めて訪れるスキー客、豊かな自然の中での体験を求めるハイカーなど、日本の多様な魅力がSNSなどを通じて世界中に浸透し、旅行目的の多様化を進めているのです。

観光客増加がもたらす経済効果と地域へのメリット

このインバウンド需要の増加は、日本経済全体に多大な恩恵をもたらしています。

過去最高を更新するインバウンド消費額

日本政府観光局(JNTO)や観光庁の発表によると、訪日外国人旅行消費額は過去最高のペースで推移しており、日本経済の大きな柱となりつつあります。

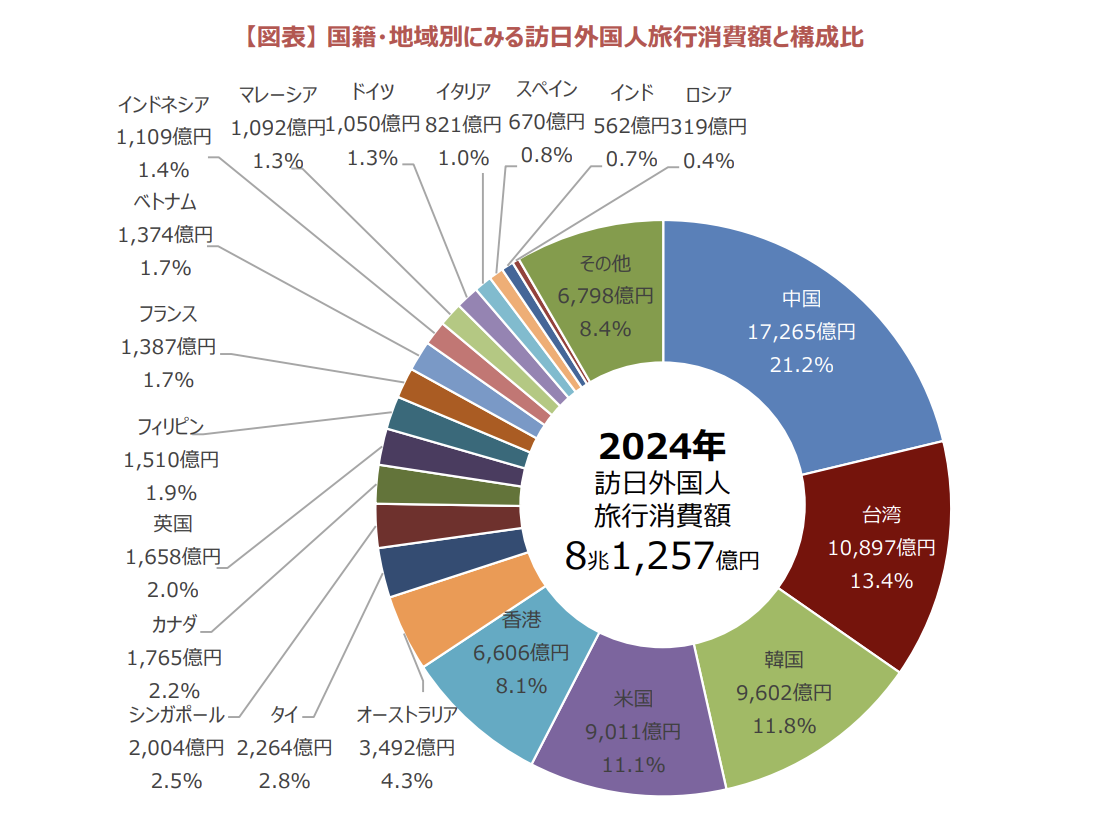

出典:観光庁 ”訪日外国人の消費動向調査”

観光庁が発表している「訪日外国人消費動向調査」によると、2024年の年間消費額は、コロナ禍前のピークだった2019年(約4.8兆円)を大きく上回り、8兆1257億円に達しました。2025年に入ってもこの好調な状況は続いており、2025年1~3月期の訪日外国人消費非額は2兆2720億円に達し、2024年同時期比28.4%増となりました。政府が掲げる「2030年に消費額15兆円」という目標達成も視野に入ってきています。

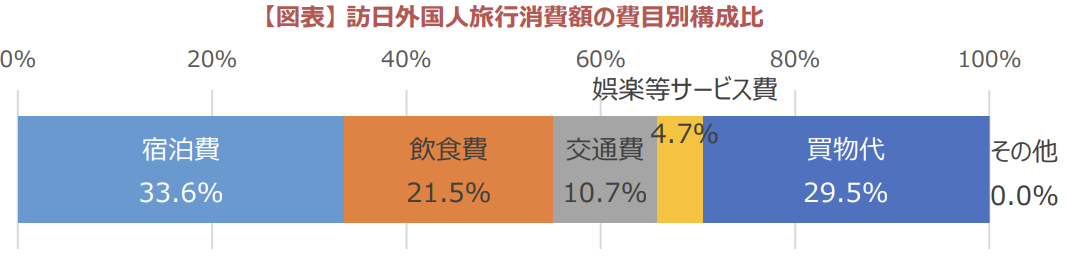

訪日外国人の消費額の費目別構成費によれば、内訳を見ると、宿泊費、飲食費、買物代が大きな割合を占めており、観光がホテルやレストラン、小売業など、非常に幅広い裾野を持つ産業であることが分かります。

地域の雇用創出とインフラ整備の促進

観光客の増加は、地方にこそ大きなチャンスをもたらします。宿泊施設や飲食店での新たな雇用が生まれるだけでなく、観光客の利便性向上のために整備された交通網やWi-Fi環境は、そこに住む地域住民の生活の質をも向上させます。観光は、地域が活力を維持していくための重要なエンジンなのです。

国際交流による文化的な恩恵と地域の活性化

経済的なメリット以上に重要なのが、文化的な恩恵です。多様な背景を持つ人々との日常的な交流は、地域に新しい視点や活気をもたらし、住民、特に子どもたちの国際感覚を育みます。また、海外からの旅行者に地域の文化や歴史を評価されることで、地元住民が自らの郷土への誇りや愛着を再認識するきっかけにもなるでしょう。

避けられない課題「オーバーツーリズム」というデメリット

しかし、手放しでは喜べない現実もあります。急激な観光客の増加は、受け入れ側のキャパシティを超え、地域社会に深刻な「歪み」を生み出しています。

交通混雑・ゴミ・騒音問題など、住民生活への影響

京都の市バスが観光客で満員になり、市民が乗れない。鎌倉の静かな住宅街の路地が、観光客で溢れかえる。富士山の麓では、ゴミのポイ捨てや私有地への無断駐車が後を絶たない。このような「観光公害」ともいえる問題が全国各地で顕在化し、観光に対する住民の感情を悪化させる一因となっています。

観光客自身の満足度低下という悪循環

実は、オーバーツーリズムは観光客自身にとっても不幸な事態です。長時間並ばなければ食事ができず、過度な混雑でゆっくり景色を楽しむこともできない。そんな体験は、旅行の満足度を著しく低下させます。「期待して来たのにがっかりした」というネガティブな口コミは、SNSを通じて瞬時に拡散し、長期的には観光地としての魅力を損なう危険性をはらんでいます。

深刻化する観光業界の人手不足

インバウンド需要のV字回復に、宿泊業、飲食業、交通機関などの現場の人材供給が全く追いついていません。深刻な人手不足は、従業員一人ひとりの負担を増大させ、サービスの質の低下を招きます。このままでは、現場が疲弊し、日本の観光の魅力である「おもてなし」そのものが崩壊しかねない、という危機感が広がっています。

【対策】オーバーツーリズムを乗り越え、質を高める処方箋

この困難な課題を乗り越えるため、国や自治体、民間事業者が知恵を絞り、様々な対策を講じ始めています。そのキーワードは「分散」と「管理」、そして「DX」です。

「需要の分散」:地方へ、平日へ、夜間へ

- 空間的分散: 有名観光地だけでなく、その周辺にあるまだ知られていない魅力的なスポットや体験コンテンツの情報を発信し、周遊を促す。

- 時間的分散: ライブカメラで混雑状況を可視化したり、オフシーズンや平日、夜間限定の魅力的なプランを造成したりすることで、需要の平準化を図る。

「マナー啓発」:多言語での情報提供とルール作り

- 「ゴミは持ち帰る」「私有地に入らない」といった基本的なルールを、ピクトグラムや多言語の動画などを用いて、分かりやすく、かつポジティブなメッセージで伝える。文化の違いを乗り越えるための、丁寧なコミュニケーションが求められます。

「DXの活用」:混雑の可視化とキャッシュレス化

- 交通系ICカードの利用データなどを分析し、人流を科学的に把握・予測する。

- 人気施設での予約・決済システムをオンライン化し、行列を解消する。

- キャッシュレス決済を普及させ、レジでの会計時間を短縮する。

政府が目指す「観光立国」の新しいカタチとは?

こうした現状を踏まえ、日本政府も「観光立国推進基本計画」において、観光政策の目標を大きく転換しています。

目標は人数ではなく「消費額」と「地方誘客」

これからの目標は、訪日客数(量)そのものではなく、「訪日外国人旅行消費額」と「地方部での延べ宿泊者数」の増加(質)に置かれています。これは、単に多くの人に来てもらうのではなく、一人ひとりがより多くのお金を使い、その恩恵が東京や大阪だけでなく、日本の隅々の地方にまで行き渡ることを目指す、という明確な意思表示です。

「持続可能な観光」の推進

そして、計画の根幹をなすのが「持続可能な観光(サステナブル・ツーリズム)」という考え方です。地域の環境、文化、経済を大切にし、それらが未来にわたって維持されることを目指す。目先の利益にとらわれない、長期的な視点での観光地経営が、国策として推進されようとしています。

これからの観光に求められる「高付加価値な体験」とは

では、「質の高い観光」や「高付加価値化」とは、具体的に何を指すのでしょうか。それは単に「高級である」ということではありません。

モノ消費からコト消費、さらに「トキ消費」へ

かつて主流だったブランド品などを買う「モノ消費」から、体験を重視する「コト消費」へとトレンドが移り、さらに今は、その瞬間、その場所でしか味わえない感動や人との繋がりを求める「トキ消費」が注目されています。地域の文化に深く根差した、唯一無二の「時間」を提供することが、高付加価値化の鍵となります。

アドベンチャーツーリズムなど、富裕層を魅了するコンテンツ

例えば、地域の豊かな自然環境を活かしたサイクリング、トレッキング、カヌーといった体験型旅行「アドベンチャーツーリズム(AT)」は、欧米の富裕層を中心に世界的な人気を集めています。ATは旅行消費単価が非常に高く、滞在日数も長い傾向があるため、地域経済への貢献度が極めて高い、まさに高付加価値観光の切り札となり得る分野です。

「質の高い観光」を実現する、Webサイトからの情報発信

このような「高付加価値な体験」を求める旅行者は、ありきたりなガイドブック情報では満足しません。彼らを惹きつけるのは、より深く、専門的な情報です。

まだ知られていない地域の深い魅力を世界に届ける

「有名な神社」の情報はOTAサイトで十分かもしれません。しかし、「その神社の宮司さんが語る創建の物語」や、「近くの工房で体験できる伝統工芸」といったストーリーは、公式サイトやオウンドメディアでなければ伝えられません。こうした深い情報こそが、旅慣れた旅行者の心を動かし、「ここに行ってみたい」という強い動機を生み出すのです。

ニッチな情報こそ、高付加価値な旅行者を惹きつける

例えば、「地元の猟師と山に入り、獲ったジビエを調理して食べる体験」といった、非常にニッチな情報。マス層には響かなくても、特定の興味を持つ層にとっては、他の何にも代えがたい魅力的なコンテンツとなり得ます。このような専門的な情報を、必要としている世界中の人々に、多言語で的確に届けること。これこそが、これからの観光情報発信の核心です。

持続可能な観光情報の発信を「Autolingual」で始める

「そうは言っても、そんな専門的な情報を多言語で発信するなんて、とてもじゃないが…」

そんな課題を解決し、地域が「質の高い観光」へシフトするための強力な武器となるのが、株式会社Enjuが提供するWebサイト多言語化サービス「Autolingual(オートリンガル)」です。

地域の文化や体験価値を、高品質な多言語で世界へ

Autolingualは、Webサイトの表現に最適化された最新のAI翻訳エンジンを搭載。さらに、地域の固有名詞や歴史的な用語を登録できる「辞書機能」や、プロのネイティブ翻訳者によるチェック機能も備えているため、機械翻訳特有の無機質さを排し、地域の文化や体験の価値を、そのニュアンスまで含めて世界に届けることができます。

簡単・低コストで、質の高い観光客へのアプローチを可能に

既存のWebサイトに数行のタグを埋め込むだけで、最短即日から多言語化をスタートできます。Webサイトをゼロから作り直すような多額の投資は不要です。限られた予算の中で、持続可能な観光への最も効果的な一歩を、今すぐ踏み出すことができるのです。

多言語SEOで、ニッチな魅力を求める旅行者に見つけてもらう

Autolingualは、多言語サイトに必要なSEO(検索エンジン最適化)に標準で対応しています。これにより、例えば「Japan cycling tour rural」といったニッチなキーワードで検索している海外の旅行者に、あなたのサイトを見つけてもらいやすくなります。「安さ」でなく「体験価値」で旅先を選ぶ、質の高い旅行者との出会いを創出します。

関連記事:

まとめ

本記事では、観光客増加の現状を、その光と影の両面から多角的に分析してきました。

観光客の増加は、円安などを背景とした大きなチャンスですが、同時にオーバーツーリズムという深刻な課題と表裏一体です。これからの日本が目指すべきは、単なる「数の回復」ではなく、地域の環境や文化を守りながら経済を潤す「持続可能で質の高い観光立国」に他なりません。

その実現のためには、地域の深い魅力を掘り起こし、Webサイトを通じて世界中の「未来のファン」に直接届けるという、地道で、しかし最も確実な情報発信が不可欠です。この記事が、あなたの地域やビジネスが、未来に向けた新たな一歩を踏み出す、そのきっかけとなれば幸いです。