海外展開の課題と解決策とは?日本企業向け徹底ガイド!

「いざ、海外へ!」―― 少子高齢化が進む日本を飛び出し、成長著しい海外市場へ活路を見出そうとする企業が増えています。国内市場の成熟化やグローバル競争の激化を背景に、海外展開は多くの企業にとって重要な成長戦略の一つとなっていることでしょう。しかし、その道のりは決して平坦ではありません。期待とともに踏み出した一歩が、思わぬ「壁」に阻まれるケースは後を絶たないのです。人材不足、資金難、文化や法規制の違い…。これらの課題を事前に理解し、備えておくことこそが、海外展開を成功へと導く鍵と言えるでしょう。

この記事では、多くの日本企業が直面する海外展開の具体的な課題を徹底的に分析し、その原因から解決策、さらには役立つ支援策まで、事例を交えながら分かりやすく解説していきます。課題を乗り越え、グローバルな成功を掴むためのヒントが、きっとここにあるはずです。

日本企業が海外を目指す背景と、海外展開で直面する普遍的な課題

なぜ今、多くの日本企業が課題が多いと分かっていながらも海外を目指すのでしょうか。最大の理由は、やはり国内市場の縮小懸念でしょう。少子高齢化による人口減少は、多くの産業にとって市場規模の縮小を意味します。一方で、アジアをはじめとする新興国市場は目覚ましい経済成長を続けており、そこには大きなビジネスチャンスが広がっているのです。

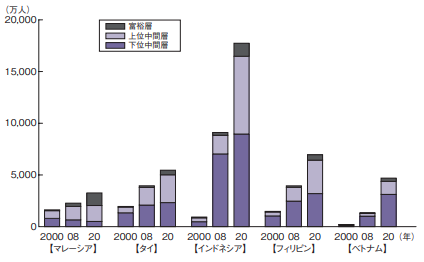

出典みずほリサーチ&テクノロジーズ”中間層を核に拡大するASEAN消費市場”

富裕層:可処分所得が35,000米ドルの世帯

上位中間層:可処分所得が10,000米ドル〜35,000米ドルの世帯

下位中間層:可処分所得が5,000〜10,000米ドルの世帯

上のグラフは、ASEAN諸国における中間層・富裕層家計の人口の過去20年間の推移をグラフで表したものです。購買力の高い層である可処分所得が35,000米ドル以上の「富裕層」と可処分所得が10,000〜35,000米ドルの「上位中間層」の絶対数が急激に増加しており、今後ともその傾向が続いていくことが読み取れるでしょう。

また、グローバル競争の激化も企業を海外へと駆り立てる要因となっています。国内に留まっていては、海外から進出してくる競合企業に太刀打ちできなくなる可能性も否定できません。

しかし、意気揚々と海外へ乗り出したものの、多くの企業が普遍的な課題に直面します。それは、言語や文化の壁、法規制の違い、人材の確保・育成の難しさ、資金調達の問題など、多岐にわたります。これらの課題は、業種や企業規模を問わず、多くの企業にとって乗り越えるべきハードルとなっているのが実情なのです。

【課題別】海外進出の前に知っておくべき具体的な壁

海外展開を成功させるためには、まずどのような「壁」が待ち受けているのかを具体的に知っておく必要があります。ここでは、多くの企業が直面する代表的な課題を6つのカテゴリーに分けて見ていきましょう。

1. 経営戦略・計画の課題:目的なくして成功なし

意外に思われるかもしれませんが、海外展開における最初のつまずきは、経営戦略や計画そのものの曖昧さにあることが多いようです。「なぜ海外へ行くのか」「海外で何を達成したいのか」という目的が明確でないまま進めてしまうと、場当たり的な判断に終始し、結果的に失敗を招くことになりかねません。また、事前の情報収集や市場調査が不十分なために、現地のニーズや競合状況を見誤ってしまうケースも少なくありません。撤退基準を設けずに進めてしまい、損失が拡大してから慌てる、というのもよく聞かれる話でしょう。

2. 組織・人材の課題:誰が、どう動かすのか?

海外事業を推進するためには、グローバルな視点とスキルを持った人材が不可欠となります。しかし、多くの日本企業では、語学力はもちろん、異文化理解力や海外でのビジネス経験を持つ人材が不足しているのが現状ではないでしょうか。社内での育成には時間がかかりますし、外部から優秀な人材を採用するのも容易ではありません。さらに、現地で採用した従業員のマネジメントも大きな課題です。価値観や労働観の違いから、日本と同じようなマネジメントが通用せず、組織運営に苦労するケースが多く見られます。労務管理に関する現地の法律を遵守することも必須となるでしょう。

3. 資金・コストの課題:見えにくい費用とリスク

海外進出には、当然ながら多額の資金が必要となります。現地法人の設立費用、オフィスや工場の賃料、設備の導入費用、人件費、マーケティング費用など、初期投資だけでも相当な額になるでしょう。加えて、事業が軌道に乗るまでの運転資金も確保しなければなりません。これらの資金調達が、特に中小企業にとっては大きなハードルとなることがあります。また、為替レートの変動リスクも常に意識しておく必要があります。予期せぬ円高や円安が、収益計画を大きく狂わせる可能性もあるのです。想定外のコストが発生することも多く、資金繰りに窮するケースも考えられます。

4. 市場・情報の課題:現地のリアルを掴む難しさ

進出先の市場に関する情報収集は、成功の鍵を握る重要なプロセスです。しかし、物理的な距離や言語の壁もあり、日本にいながらにして現地のリアルな情報を正確に把握することは容易ではありません。市場規模や成長性、競合企業の動向、顧客のニーズや嗜好などを十分に理解しないまま進出してしまうと、市場ニーズとのミスマッチを起こしかねません。また、現地の政治・経済情勢の変化(カントリーリスク)も事業に大きな影響を与えます。信頼できる情報源を確保し、常に最新の情報をアップデートしていく努力が求められるでしょう。

5. 法務・税務・知財の課題:見落とせないルール遵守

海外で事業を行う以上、その国の法律や規制、税制を遵守することは絶対条件となります。しかし、国によって法律や制度は大きく異なり、非常に複雑です。会社設立手続き、労働関連法規、環境規制、輸出入規制、そして税金の計算・納付方法など、専門家のサポートなしに対応するのは困難な場合が多いでしょう。コンプライアンス違反は、罰金や事業停止といった深刻な事態を招きかねません。また、自社の技術やブランドを守るための知的財産権の保護も重要な課題です。模倣品や海賊版のリスクに備え、現地での権利取得や侵害対策を講じておく必要があります。

6. 文化・言語・商習慣の課題:「当たり前」が通用しない世界

最も厄介とも言えるのが、目に見えにくい文化や言語、商習慣の違いという壁かもしれません。言語の壁は、コミュニケーションの齟齬を生み、業務の非効率や誤解を招く原因となります。文化や価値観の違いは、現地従業員のモチベーション管理や、顧客との関係構築に影響を与えるでしょう。日本では当たり前の商習慣(時間感覚、契約に対する考え方、意思決定プロセスなど)が、海外では全く通用しないことも珍しくありません。これらの違いを理解し、尊重し、柔軟に対応していく姿勢がなければ、現地社会に受け入れられ、ビジネスを円滑に進めることは難しいはずです。

海外展開の手順

海外への事業展開は、思いつきで成功するものではありません。入念な準備と段階的なアプローチが不可欠となるでしょう。ここでは、本格的な海外進出計画を策定する前に踏むべき、初期段階の基本的な手順について解説します。

1.目的を明確化する

まず最初に、「なぜ海外展開を行うのか」という根本的な目的を明確にすることが極めて重要です。売上拡大、コスト削減、新規市場開拓、あるいはブランドの国際化など、企業によってその目的は様々でしょう。この目的が曖昧なままでは、その後の戦略がぶれてしまい、社内でのコンセンサス形成も難しくなります。具体的な目標値を設定することも、後の進捗評価のために役立つはずです。

2.進出する国を選ぶ

海外展開の目的が定まったら、次にどの国・地域に進出するのかを選定します。市場の規模や成長性、政治・経済の安定性、法規制や税制、自社の製品やサービスとの適合性、競合の状況、さらには物理的な距離や言語・文化の親和性など、多角的な視点から候補国を比較検討することが求められます。初期段階では、いくつかの有望な国をリストアップし、優先順位をつけていくことになるでしょう。

3.大使館などに相談する

進出候補国がある程度絞られてきたら、在日外国公館(大使館や領事館)や、日本貿易振興機構(JETRO)、各国・地域の商工会議所などに相談してみるのも有効な手段です。これらの機関は、現地の経済状況やビジネス環境、法規制、投資誘致策などに関する情報を提供しており、海外進出の初期段階における貴重なアドバイスを得られる可能性があります。また、現地企業とのマッチング支援を行っている場合もあるでしょう。

4.情報を収集し、進出計画案を作成

公的機関からの情報や、専門家のアドバイス、インターネットや業界レポートなどを通じたデスクトップリサーチを基に、より具体的な情報を収集していきます。そして、それらの情報を踏まえ、初期的な海外進出の計画案(ビジネスプランの骨子)を作成します。この段階では、ターゲット市場の特定、提供する製品・サービス、想定されるコスト、収益見込み、リスク要因などを大まかに整理し、事業の実現可能性を探ることが重要です。

5.現地市場調査、視察

作成した進出計画案の妥当性を検証し、より解像度の高い情報を得るためには、実際に現地へ赴き、市場調査や視察を行うことが不可欠です。現地の市場の雰囲気、消費者の行動、競合店の状況、物流インフラなどを自身の目で確認することで、デスクリサーチだけでは得られないリアルな情報を把握できるでしょう。また、現地のビジネスパートナー候補との面談や、関連する展示会への参加も有益な機会となり得ます。

失敗から学ぶ!海外展開における課題克服のヒントと事例

多くの企業が課題に直面する一方で、それらを乗り越え、海外で成功を収めている企業も数多く存在します。彼らの経験から学ぶことは、自社の戦略を練る上で非常に有益となるでしょう。

課題を乗り越えた企業の共通点

海外展開に成功している企業には、いくつかの共通する特徴が見られます。一つは、徹底した事前準備と情報収集です。市場調査やリスク分析を入念に行い、現実的な計画を立てています。二つ目は、トップの強いコミットメントとリーダーシップ。経営層が明確なビジョンを示し、全社的なバックアップ体制を構築しているのです。三つ目は、現地化(ローカライゼーション)への柔軟な対応。現地のニーズや文化に合わせて製品やサービス、組織運営を調整する能力に長けています。四つ目は、信頼できる現地パートナーとの連携。自社だけで全てを抱え込まず、現地の有力企業や専門家と協力関係を築いています。そして五つ目は、失敗を恐れず、粘り強く改善を続ける姿勢です。

事例から見る、陥りやすい罠とその回避策

失敗事例を分析すると、いくつかの「陥りやすい罠」が見えてきます。例えば、「国内での成功体験をそのまま持ち込んでしまう」「安易な価格競争に走ってしまう」「現地の法規制や商習慣を軽視してしまう」「人材育成を怠ってしまう」「短期的な成果ばかりを求めてしまう」などです。これらの罠を回避するためには、謙虚な姿勢で現地を学び、長期的な視点で物事を捉え、リスク管理を徹底し、必要であれば専門家の助けを借りることが重要になるでしょう。撤退基準を事前に明確にしておくことも、傷口を広げないためには不可欠です。

中小企業が特に直面しやすい海外展開の課題とは?

大企業に比べて経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)が限られる中小企業にとって、海外展開はさらに高いハードルとなる場合があります。特に、資金調達の難しさや、グローバル人材の確保・育成は深刻な課題となりがちです。海外事業に専任の担当者を置く余裕がなく、国内業務と兼務せざるを得ないケースも多いでしょう。また、海外の市場情報や法規制に関する情報の入手も、大企業ほど容易ではないかもしれません。ブランド認知度が低い中で、販路を開拓していくことにも多大な労力が求められます。これらの課題を認識した上で、自社の強みを活かし、ニッチな市場を狙ったり、信頼できるパートナーと連携したりといった、中小企業ならではの戦略を練ることが重要となるはずです。

課題解決への道筋:支援策の活用と取るべきアプローチ

海外展開の課題は多岐にわたりますが、それらを乗り越えるための支援やアプローチも存在します。自社だけで抱え込まず、外部の力をうまく活用することが成功への近道となるでしょう。

公的支援・民間サポートを使いこなす

日本政府や地方自治体、JETRO(日本貿易振興機構)、中小機構などは、海外展開を目指す企業、特に中小企業に対して、様々な支援策を用意しています。補助金や助成金による資金的サポート、専門家派遣によるアドバイスや実務支援、海外展示会への出展支援、ビジネスマッチングの機会提供など、内容は多岐にわたります。まずはこれらの公的支援を積極的に情報収集し、活用を検討してみましょう。また、民間のコンサルティング会社や海外進出サポート企業も、特定の国や分野に特化した専門的なノウハウを提供してくれます。自社の課題に合わせて、適切なサポートを見つけることが重要です。

パートナーシップとデジタル化による活路

全ての課題を自社だけで解決しようとするのは現実的ではありません。現地の事情に詳しい信頼できるパートナーを見つけることができれば、販路開拓や人材確保、法規制対応など、多くの課題解決に繋がる可能性があります。商社、現地の販売代理店、コンサルタント、同業他社など、様々な形のパートナーシップが考えられるでしょう。また、近年ではデジタル技術の活用(DX)も課題解決の有効な手段となります。オンラインでの市場調査、Web会議システムを活用したコミュニケーション、ECサイトを通じた販路開拓、そして後述するWebサイトの多言語化などは、時間やコスト、距離の制約を乗り越える上で大きな力となるはずです。

現地市場のニーズに対応した製品・サービスの開発

日本国内で成功した製品やサービスが、そのまま海外市場で受け入れられるとは限りません。現地の消費者の嗜好、生活習慣、所得水準、気候風土などを深く理解し、それらに合わせて製品の仕様を変更したり、新たなサービスを開発したりすることが不可欠です。アンケート調査やフォーカスグループインタビューなどを通じて、顧客の生の声を収集し、製品開発に反映させる努力が求められるでしょう。

ローカライズの実施

ローカライズとは、単に製品やサービスを現地語に翻訳するだけではありません。マーケティング戦略、広告表現、パッケージデザイン、価格設定、販売チャネル、さらには店舗の雰囲気や接客スタイルに至るまで、事業活動のあらゆる側面を進出先の文化や慣習、価値観に合わせて最適化することを指します。これにより、現地の人々にとって親しみやすく、受け入れられやすいブランドイメージを構築し、市場へのスムーズな浸透を図ることが可能になります。

現地の法規制と商慣習への対応

海外で事業を行う上で、進出先の国の法律や規制を遵守することは絶対的な前提条件です。労働法、税法、会社法、環境規制、消費者保護法など、多岐にわたる法規を正確に理解し、適切に対応しなければなりません。また、契約に関する考え方、交渉の進め方、納期に対する意識、贈収賄に関する規制など、日本とは異なる商慣習への理解と適応も不可欠です。これらを軽視すると、思わぬトラブルや法的な制裁を受けるリスクがあるため、専門家の助言を仰ぐことも重要でしょう。

「言葉の壁」という核心的課題への一手:Webサイト多言語化

数ある課題の中でも、特に多くの企業が直面し、かつ事業の根幹に関わるのが*「言葉の壁」*ではないでしょうか。現地従業員とのコミュニケーション、顧客への情報提供、マーケティング活動など、あらゆる場面で言語は重要な役割を果たします。この核心的課題に対する有効な解決策の一つが、Webサイトの多言語化です。

グローバルビジネスを加速するデジタルコミュニケーション

現代において、企業のWebサイトは、世界中の潜在顧客やパートナーにとって、企業の第一印象を決める「顔」であり、重要な情報源となります。ターゲットとする市場の言語で、製品やサービスの魅力、企業の信頼性を的確に伝えることができれば、ビジネスチャンスは格段に広がるでしょう。逆に、言語の壁によって情報が伝わらなければ、せっかくの優れた製品やサービスも、その価値を理解してもらえません。Webサイトを効果的に多言語化し、現地の検索エンジン対策(SEO)も行うことで、デジタル空間におけるコミュニケーションの壁を取り払い、グローバルビジネスを加速させることが可能になるのです。

課題解決を後押しするWebサイト多言語化サービス紹介

Webサイトの多言語化は、翻訳作業だけでなく、サイトの管理・更新、SEO対策など、専門的な知識と手間がかかります。そこで、これらの課題解決をサポートしてくれるのが、Webサイト多言語化に特化したツールやサービスです。ここでは、有力な選択肢となり得るあるサービスをご紹介しましょう。

Autolingual(オートリンガル)

株式会社Enjuが提供するこのサービスは、既存サイトに簡単なコードを追加するだけで、迅速に多言語対応を実現できる手軽さが特徴です。Webサイト表現に最適化されたAIの導入により、高クオリティな翻訳を迅速に行うことが可能です。最大130言語に対応し、専門用語登録やネイティブチェック(オプション)も可能。言語別URL生成による多言語SEOにも配慮されており、導入のしやすさ高い機能性から、中小企業から大企業まで幅広く活用できるでしょう。

関連記事:

【2025年版】Webサイト多言語化ガイド!メリット・費用・方法から注意点まで徹底解説

【2025年最新版】Webサイト多言語化サービス7選を徹底比較!選び方や費用まで解説

まとめ

日本企業が海外展開を進める上では、経営戦略、人材、資金、市場、法務、文化・言語など、実に様々な課題が待ち受けています。これらの課題を事前に理解し、真正面から向き合うことが、海外進出を成功へと導く第一歩となるでしょう。

本記事で解説したように、それぞれの課題には具体的な原因があり、そして克服するためのアプローチが存在します。徹底した事前準備と情報収集、明確な戦略、柔軟な現地適応、そしてリスク管理を怠らないこと。加えて、公的支援や民間の専門知識、信頼できるパートナー、そしてデジタル技術を積極的に活用することが、課題解決の鍵となります。

特に、グローバルコミュニケーションの基盤となるWebサイトの多言語化は、多くの課題解決に繋がる重要な一手となり得ます。Autolingualのような導入しやすいサービスから、高機能なサービスまで、自社に合ったツールを選び、「言葉の壁」を乗り越えていきましょう。

海外展開は困難な挑戦ですが、課題を一つひとつクリアしていくことで、企業は新たな成長ステージへと進むことができるはずです。この記事が、皆様のグローバルへの挑戦を後押しし、課題解決への道筋を照らす一助となれば幸いです。