インバウンド消費とは?最新トレンド、必須対策まで徹底解説!(最新版)

「最近、お店に外国人のお客さんが増えたけど、『インバウンド消費』って具体的にどういうこと?」 「ニュースで『コト消費』って聞くけど、うちの店では何をすればいいんだろう?」 「インバウンド消費を取り込むための具体的な対策が知りたい!」

急速に回復・成長を続ける日本のインバウンド市場。街中で外国人観光客の姿を見かけることもすっかり日常となり、その恩恵を自社のビジネスチャンスに繋げたいと考えている経営者や店舗担当者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、「インバウンド消費とは何か?」という基本的な意味から、最新の市場データ(2025年4月現在)、”モノ”から”コト”へと大きく変化する消費トレンド、そして最も重要な*「インバウンド消費を獲得するための具体的な対策」*まで、分かりやすく解説します。基本対策から応用編、成功事例、さらには対策に役立つツールまで網羅。この記事を読めば、インバウンド消費の波に乗るための第一歩が踏み出せるはずです。

インバウンド消費とは?基本の意味と重要性を知ろう

「インバウンド消費」の正確な定義

インバウンド消費とは、「日本を訪れた外国人旅行者が、日本国内で商品を購入したり、サービスを利用したりするために支払うお金」のことです。つまり、外国人旅行者が日本滞在中に行うあらゆる消費活動が「インバウンド消費」なのです。「訪日外国人消費」とも呼ばれることがあります。

なぜインバウンド消費が日本経済にとって重要なのか

このインバウンド消費は、現在の日本経済にとって非常に重要な存在となっています。少子高齢化が進み、国内の人口が減少していく中で、国内市場だけでは経済全体の成長が難しくなってきています。

そこで、海外からの旅行者による消費、つまりインバウンド消費が、新たな需要を生み出し、経済を活性化させる大きな力として期待されているのです。インバウンド消費が増えることは、外貨の獲得につながるだけでなく、宿泊、飲食、交通、小売といった幅広い産業の売上増加や、それに伴う雇用の創出・維持にも貢献します。特に地方においては、地域経済を支える貴重な柱となり得ます。

最新データで見る!インバウンド消費の現状と内訳【2025年版】

過去最高を記録!訪日外国人旅行消費額の推移

日本のインバウンド消費額は、コロナ禍による一時的な消失状態から劇的に回復し、現在(2025年4月時点)は過去最高水準で推移しています。

観光庁が発表している「訪日外国人消費動向調査」によると、2024年の年間消費額は、コロナ禍前のピークだった2019年(約4.8兆円)を大きく上回り、8兆1257億円に達しました。2025年に入ってもこの好調な状況は続いており、2025年1~3月期の訪日外国人消費非額は2兆2720億円に達し、2024年同時期比28.4%増となりました。政府が掲げる「2030年に消費額15兆円」という目標達成も視野に入ってきています。この背景には、訪日客数の増加はもちろん、歴史的な円安やインフレ、高付加価値な体験への支出増により、旅行者一人当たりの消費額が増加していることも影響しています。

何にお金を使ってる?費目別消費額の内訳と変化

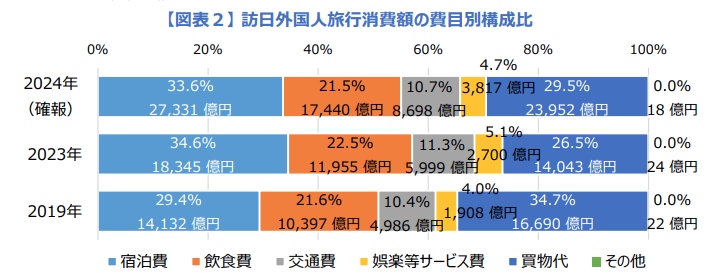

出典:観光庁 ”訪日外国人の消費動向調査”

インバウンド消費の内訳(何にお金が使われているか)を見てみると、費目別の構成比にも変化が見られます。上の図(2024年のデータ)を見ると、依然として「買物代」が最も大きな割合を占めていますが、コロナ禍前と比較してその構成比はやや低下しました。

一方で、「宿泊費」「娯楽等サービス費」の構成比が上昇しています。これは、単に物を買うだけでなく、日本での滞在そのものや、食事、体験活動により多くのお金を使う旅行者が増えていることを示唆しており、後述する「コト消費」へのシフトを裏付けています。

国・地域別に見る旅行消費額ランキングと特徴

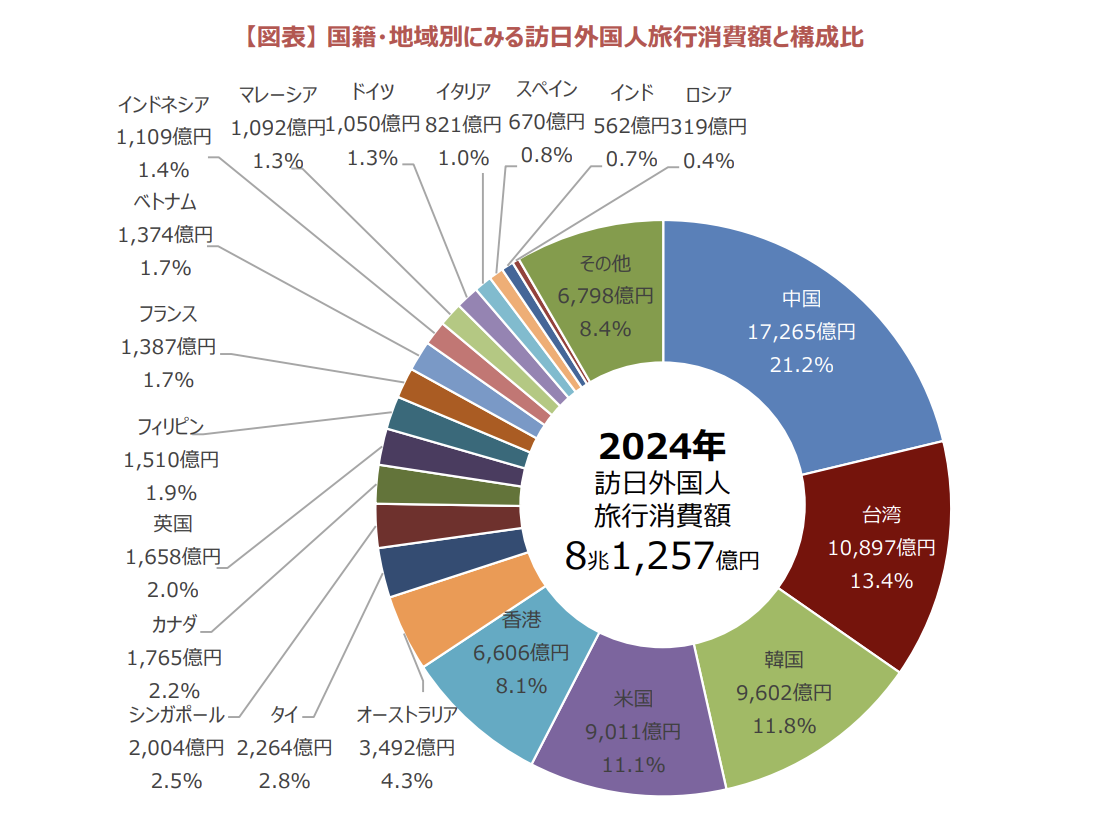

出典:国土交通省”訪日外国人の消費動向 2024年 年次報告書”

国土交通省「訪日外国人の消費動向」によれば、インバウンド消費額を国・地域別に見ると、地理的な近さや経済的な繋がりから韓国、台湾、中国、香港といった東アジアが依然として大きなシェアを占めていることがわかります。

しかし、近年はアメリカ、オーストラリア、イギリス、フランスといった欧米豪からの旅行者の消費額も大きく伸びています。これらの国からの旅行者は、滞在期間が比較的長く、地方への訪問意欲も高い傾向があり、日本文化への関心や体験活動への支出も多いのが特徴です。市場の多様化が進んでいると言えるでしょう。

大転換!「爆買い」から「コト消費」へ 最新トレンドを解説

かつての主役「モノ消費」から「コト消費」へのシフト

インバウンド消費を語る上で欠かせないのが、「モノ消費」から「コト消費」への大きなトレンド転換です。

「モノ消費」とは、商品そのものの所有を目的とした消費行動のこと。かつて、特に中国人観光客を中心に、高級ブランド品、家電製品、化粧品などを大量に購入する*「爆買い」*が話題となりましたが、現在ではそのような光景は限定的になっています。

代わって主流となっているのが「コト消費」です。これは、商品やサービスを購入することによって得られる「体験」や「経験」に価値を見出す消費行動を指します。

なぜ今「コト消費」が注目されるのか?その理由

この「コト消費」へのシフトには、いくつかの理由が考えられます。

- 旅行経験の成熟: 複数回日本を訪れるリピーターが増え、単なる買い物よりも日本ならではの体験を求めるようになった。

- 価値観の変化: モノを所有することよりも、経験を通じて得られる感動や思い出を重視する傾向が世界的に強まっている。

- SNSの普及: 写真や動画映えする「体験」はSNSで共有しやすく、それが新たな旅行者を呼び込むきっかけにもなる。

- 情報の入手しやすさ: インターネットやSNSを通じて、多様な体験型アクティビティの情報が簡単に見つかるようになった。

企業や地域にとっては、「コト消費」に対応することで、価格競争に陥りにくく、顧客満足度を高め、リピーター獲得にも繋がりやすいというメリットがあります。

日本における人気のインバウンドの「コト」消費の事例

1.温泉

日本の温泉は、訪日外国人にとって非常に魅力的な「コト消費」の一つと言えるでしょう。単に体を温めるだけでなく、その土地ならではの泉質や景色、そして温泉旅館で提供される日本のおもてなし文化に触れることは、深い満足感を与える体験となります。最近では、タトゥーフレンドリーな施設も増えつつあり、より多くの旅行者が日本の温泉文化を楽しめるようになってきているのです。

2.寺社仏閣での体験

歴史と文化が息づく寺社仏閣は、外国人観光客にとって日本の精神性に触れる貴重な場所です。参拝だけでなく、座禅体験や写経、精進料理を味わうといった体験は、日常を離れて心静かな時間を過ごしたいと考える旅行者からの人気が高まっています。このような体験を通じて、日本の伝統文化への理解を深め、特別な思い出を持ち帰ってもらうことができるでしょう。

3.和食レストラン

和食レストランでの食事は、多くの訪日外国人にとって旅のハイライトの一つです。寿司や天ぷらといった代表的な料理はもちろんのこと、その土地ならではの郷土料理や、季節の食材を活かした会席料理など、多様な食体験が求められています。料理の味だけでなく、美しい盛り付けや器、そしてお店の雰囲気やサービス全体が「コト消費」としての価値を高めることになるでしょう。

4.アニメや漫画の関連施設

日本が世界に誇るアニメや漫画のコンテンツは、熱心なファンを海外から惹きつけています。キャラクターグッズの購入はもちろん、作品の舞台となった場所を訪れる「聖地巡礼」や、コラボカフェ、展示イベントへの参加は、まさにその世界観に浸る「コト消費」の代表例です。ファンにとっては、作品への愛情をより深める特別な体験となり、強い消費意欲に繋がることが期待できます。

【必須】インバウンド消費を取り込むための基本対策4選

インバウンド消費の波に乗り遅れないためには、まず基本となる受け入れ環境を整備することがスタートラインです。ここでは、業種を問わず必須と言える4つの対策をご紹介します。

1.多言語対応(Webサイト・メニュー・店内表示)

言葉の壁は、外国人旅行者にとって最大のストレスの一つです。まずは情報提供の多言語化を進めましょう。

- Webサイト・SNS: 英語はもちろん、ターゲットとする国の言語(中国語、韓国語など)で情報を発信する。

- メニュー: 写真付きで分かりやすく。アレルギー表示や、簡単な説明文(英語)があると親切です。

- 店内表示: Wi-Fiパスワード、トイレの場所、支払い方法などを分かりやすく表示(ピクトグラム活用も有効)。

- 接客: 簡単な挨拶やフレーズを覚えておく、翻訳アプリを活用する。

2.キャッシュレス決済(多様な手段への対応)

海外では日本以上にキャッシュレス決済が普及しています。現金しか使えないお店は、それだけで選択肢から外れてしまう可能性があります。

- クレジットカード: Visa、Mastercardは最低限対応したいところです。JCB、American Express、Diners Clubなども対応できると尚良いでしょう。

- デビットカード・銀聯カード: 特にアジア圏からの旅行者に利用者が多いです。

- QRコード決済: 中国のAlipay、WeChat Pay、東南アジア各国の決済サービスなど、ターゲット層に合わせた導入を検討しましょう。

複数の決済手段に対応していることを、店頭やWebサイトで分かりやすく表示することも重要です。

3.無料Wi-Fi環境の整備

旅行中の情報収集(地図アプリ、お店検索、SNSなど)にスマートフォンは不可欠です。施設内で無料Wi-Fiが利用できることは、外国人旅行者にとって非常に重要度の高いポイントです。

Wi-Fiが利用できることを示すステッカーを店頭に貼る、パスワードを分かりやすく表示するなど、利用しやすい環境を整えましょう。通信速度や安定性にも配慮できると、さらに満足度が高まります。

4.免税手続きの分かりやすい案内

免税店(Tax-Free Shop)として登録している場合は、免税手続きをスムーズに行える体制を整えることが大切です。

- 対象者・対象品・手続き方法などを多言語で分かりやすく説明した案内を用意する。

- 手続きに必要な書類(パスポートなど)の提示を丁寧にお願いする。

- レジ担当者が手続きに慣れておく、または専任のスタッフを配置する。

- 必要に応じて、免税手続き代行カウンターの場所などを案内する。

煩雑な手続きは購入意欲を削いでしまう可能性もあるため、できるだけシンプルで分かりやすい対応を心がけましょう。

【実践】さらに売上UPへ!インバウンド消費獲得の応用対策

基本対策を整えた上で、さらにインバウンド消費を伸ばすためには、より積極的なアプローチが有効です。ここでは応用的な対策を4つご紹介します。

1.魅力的な「コト消費」体験の商品化

モノ消費からコト消費への流れを捉え、自社ならではの「体験」を商品として提供することを検討しましょう。

- 飲食店: 料理教室、利き酒セット、地元食材を使った特別コース、厨房見学ツアー

- 小売店: 制作体験ワークショップ(伝統工芸、和菓子作りなど)、商品ができるまでのストーリー紹介、限定品の開発

- 宿泊施設: 地域文化に触れるツアーの企画、地元住民との交流イベント、ウェルネスプログラム

自社の強みや地域資源を活かし、外国人旅行者の興味を引くようなユニークな体験を創出することが鍵です。

2.外国人向けの商品開発・サービス改善

ターゲットとする外国人旅行者のニーズや好みを調査し、彼らに響くような商品開発やサービス改善を行いましょう。

- 商品: 日本らしいデザイン、持ち帰りやすいサイズ・重さ、縁起の良いモチーフ、自国では手に入らないもの、限定感のあるもの

- サービス: 分かりやすい料金体系、写真映えする盛り付け(飲食店)、手荷物預かりサービス、周辺観光情報の提供

アンケート調査や、実際に来店した顧客とのコミュニケーションからヒントを得ることも有効です。

3.効果的なデジタルマーケティングと情報発信

魅力的な商品やサービスを用意しても、知ってもらえなければ意味がありません。デジタルツールを活用した効果的な情報発信が不可欠です。

- 多言語Webサイト/ブログ: 魅力的な写真や動画とともに、サービス内容、アクセス、予約方法などを詳しく掲載。SEO対策も意識する。

- SNS活用: Instagram、Facebook、TikTokなどで、写真映えするコンテンツや体験の様子を発信。ターゲット国の人気SNSも活用。ハッシュタグも効果的に使う。

- 海外OTA(Online Travel Agent): Booking.com, Agoda, Expediaなどの海外向け予約サイトに登録する。

- インフルエンサーマーケティング: 海外のインフルエンサーに商品やサービスを体験してもらい、発信してもらう。

- 口コミサイト対策: TripAdvisorなどの口コミサイトでの評価を高める努力をする。

4.多様な文化・習慣への配慮と対応(食・宗教など)

多様な国・地域からの旅行者を受け入れるためには、文化や宗教、習慣の違いへの理解と配慮が求められます。

- 食の多様性: ベジタリアン、ヴィーガン、ハラル(イスラム教徒向け)、グルテンフリーなどに対応したメニューを用意する、または情報を提供する。アレルギー表示も重要。

- 宗教的配慮: イスラム教徒向けの礼拝スペース(キブラマーク表示含む)の確保や貸し出し、寺院や神社での参拝マナーの案内など。

- コミュニケーション: 文化的な背景の違いを理解し、丁寧で分かりやすいコミュニケーションを心がける。ピクトグラム(絵文字)の活用も有効。

これらの配慮は、旅行者の安心感と満足度を高め、良い口コミにも繋がります。

インバウンド消費対策の第一歩!Webサイト多言語化サービス

インバウンド消費対策として、特に事前の情報収集段階でアプローチするために、Webサイトの多言語化は非常に効果的です。ここでは、ウェブサイト多言語化するおすすめの方法について解説していきます。

ウェブサイトを多言語対応する方法とは?

ウェブサイトを多言語化する方法としては大きく3つに分けることができます。1.「自力で行う」2.「翻訳家に委託する」3.「多言語化サービスに依頼する」の3つです。

1.自力で行う

機械翻訳やCMSプラットフォームを活用しながら、①「画像やテキストの翻訳」②「ウェブサイトへの実装」③「管理・運用」を全て自社内で完結させることを指します。もっともコストを削減できる方法ではありますが、対応する言語全てで翻訳のクオリティーを担保することは難しいですし、ウェブサイトの更新ごとに全ての言語サイトに対応しなければならないのは、やはり大きなデメリットです。

2.翻訳家に委託する

上で述べた対応する過程のうち、①「画像やテキストの翻訳」を翻訳家に外部委託するということを指します。機械翻訳に頼るよりは確実に翻訳の質をあげることができるのが大きなメリットです。ただし対応する言語が多い場合、それだけコストは膨らみますし、その後管理・運用をしていくことを見据えるとすると、中長期的に大きなコストがかかることになります。

3.サイト多言語化サービスに依頼する

ウェブサイトを多言語対応したい多くの企業にとって最良の選択肢をなり得るのが「ウェブサイト多言語サービスに依頼する」ことです。多言語化サービスを利用するだけで多言語対応させるプロセスを完了させることができます。ここでは、高品質の翻訳かつ低コストでサイト多言語化を実現できる、もっともおすすなサービスを紹介します。

Autolingual(オートリンガル)

株式会社Enjuが提供する「Autolingual」は、数行のスクリプトタグをサイトに埋め込むだけ多言語対応を実現できる多言語化サービスです。webサイト言語を学習させた最新のAIの導入によるハイクオリティな翻訳が魅力です。最大130言語に対応し、固有名詞などを登録できる辞書機能や、言語別URL機能による多言語SEO対策も備えており、導入の簡単さと相場よりも手頃な価格で、個人から大企業まで幅広く利用されています。

関連記事:

【2025年版】Webサイト多言語化ガイド!メリット・費用・方法から注意点まで徹底解説

【2025年最新版】Webサイト多言語化サービス7選を徹底比較!選び方や費用まで解説

Webサイトの多言語化はこうやる!言語切り替えボタンの実装例&おすすめツール紹介

まとめ:変化するインバウンド消費を捉え、ビジネスチャンスを掴む

インバウンド消費は、その意味を正しく理解し、最新のトレンド、特に「モノ」から「コト」へのシフトを把握した上で、適切な対策を講じることができれば、規模の大小に関わらず、あらゆる事業者にとって大きなビジネスチャンスとなります。

訪日外国人旅行者数は今後も増加が見込まれ、その消費行動はますます多様化・高度化していくでしょう。まずは、「多言語対応」「キャッシュレス決済」「無料Wi-Fi」「免税対応」といった基本的な受け入れ環境を整備することから始めましょう。その上で、自社の強みを活かした「コト消費」の提供や、ターゲットに合わせた商品・サービスの開発、そして効果的なデジタルマーケティングといった応用的な対策に取り組むことが、成功への道筋となります。

この記事で紹介した対策や事例、ツールなどを参考に、ぜひ自社にできることから一歩を踏み出し、インバウンド消費という大きな成長の波を掴んでください。