今後のインバウンド需要は?最新の市場規模・成功の鍵を徹底解説

街中で外国人観光客を見かける機会が急速に増え、日本のインバウンド需要が目覚ましい回復を見せていることを実感されている方も多いのではないでしょうか。実際、2024年には訪日外客数がコロナ禍前を上回り、過去最高を記録する勢いとなりました。政府も高い目標を掲げ、今後さらなる市場拡大が期待されています。

しかし、その一方でオーバーツーリズムによる地域への影響や、急増する需要に対応するための人手不足といった課題も顕在化しています。

この記事では、最新のデータや予測に基づき、今後のインバウンド需要の動向、市場規模の見通しを詳しく解説します。さらに、企業や地域がこの大きなチャンスを活かし、同時に課題を乗り越えるための具体的な戦略や対策、特に重要となるWebサイトの多言語化についてもご紹介します。インバウンドビジネスの未来に関心のある方、必見の内容です。

急回復を見せるインバウンド需要:現状と今後の展望

最新の訪日外客数データと回復状況

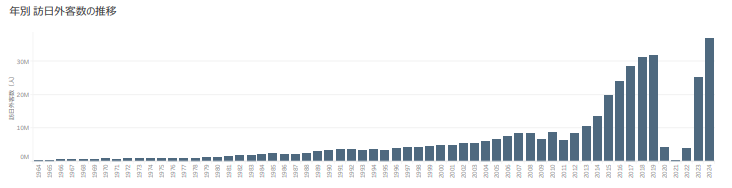

日本のインバウンド需要は、驚異的なスピードで回復しています。日本政府観光局(JNTO)の発表によると、2023年には訪日外客数が年間2,500万人を超え、パンデミック前の約8割まで回復しました。さらに2024年には、3600万人越えを達成し、コロナ禍前の水準を上回りました。また観光庁の推計によると、2025年3月の訪日外客数は3月としては過去最高の3,497,600 人を記録し、累計の外客数は過去最速で1000万人を超えました。このことからも「インバウンド需要」は、今年も大きなトレンドになることは間違い無いということが言えます。下のグラフは訪日外客数の過去60年間の推移を表したものです。パンデミックによる急激な減少から一転、急激な回復・増加傾向が見て取れ、この傾向はしばらく維持されていくと思われます。

出典:JNTO ”日本の観光統計データ”

政府目標と2025年以降の市場規模予測

日本政府は、2030年までに訪日客数6,000万人、消費額15兆円を目指す方針であることを明らかにしています。各種シンクタンクの予測でも、インバウンド市場は今後も拡大基調が続くと見られており、関連産業にとって大きな成長機会となることが期待されます。

なぜインバウンドは増加しているのか?3つの主要因

歴史的な円安水準とその影響

現在のインバウンド増加を後押しする最大の要因の一つが、歴史的な円安です。外国人観光客にとって、自国通貨に対する円の価値が低い状態は、日本での旅行費用(宿泊費、交通費、買い物代など)が相対的に割安になることを意味します。この価格的な魅力が、訪日意欲を強く刺激していることは間違いありません。特に欧米豪からの旅行者にとっては、大きなメリットとなっています。

国際的な移動制限の緩和と航空便の復旧

新型コロナウイルス感染症による長期間の移動制限が世界的に緩和・撤廃されたことも、インバウンド回復の直接的な要因です。日本においても水際対策が大幅に緩和され、外国人観光客の入国がスムーズになりました。これに伴い、国際線の航空便も徐々に回復・増便されており、日本へのアクセスが改善したことが、訪日客数の増加につながっています。

日本文化への関心と旅行先としての魅力向上

円安や移動制限緩和といった外的要因だけでなく、日本そのものが持つ魅力もインバウンド増加の重要な要素です。アニメや漫画、日本食といったポップカルチャーから、豊かな自然、歴史的な建造物、伝統文化まで、多様な日本の魅力は海外で根強い人気があります。SNSなどを通じて日本の情報に触れる機会が増えたことも、旅行先としての関心を高め、実際の訪問につながっていると考えられます。

インバウンドがもたらす経済効果と市場の変化

拡大するインバウンド市場規模と消費額

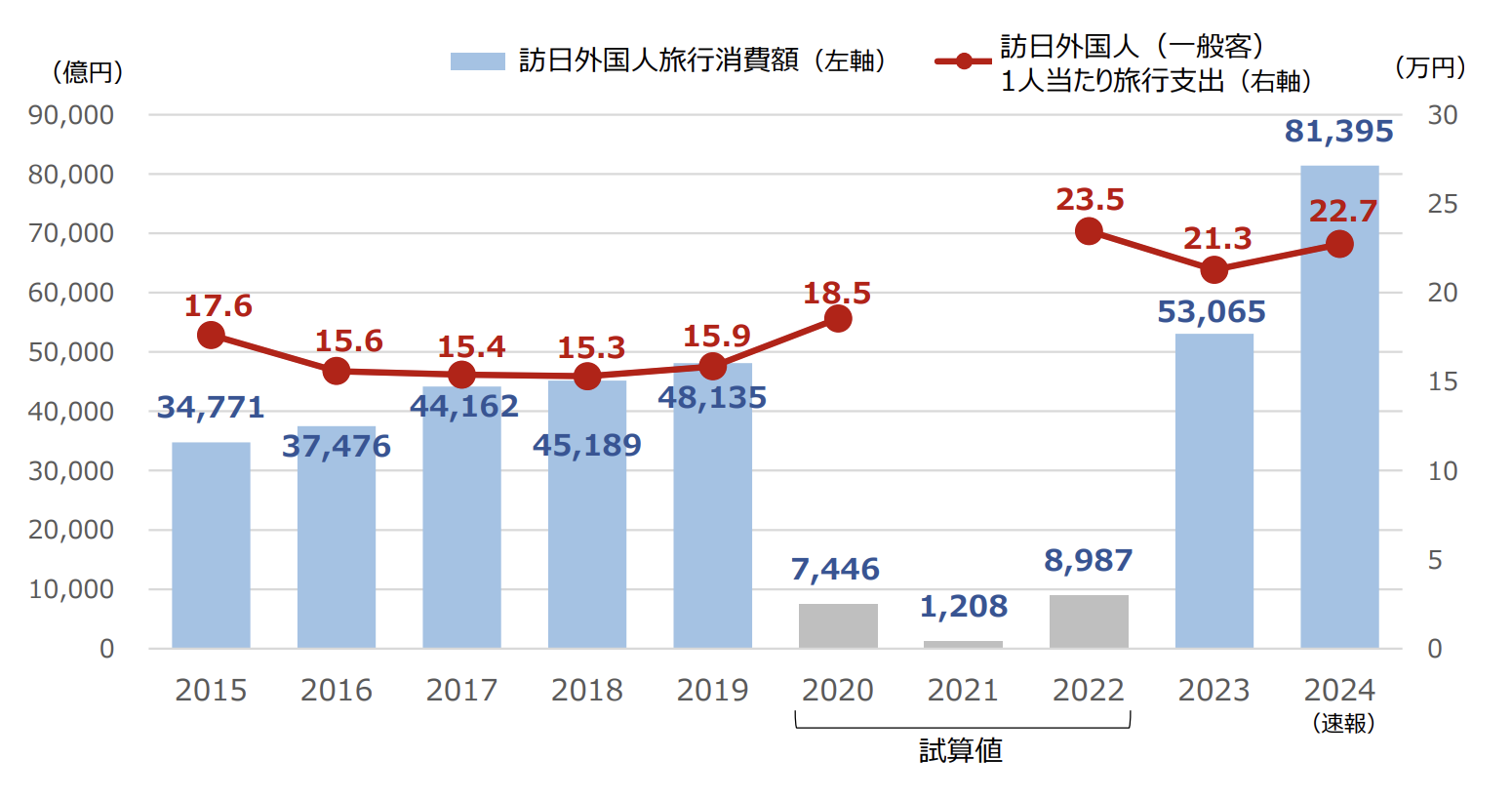

インバウンド需要の回復は、日本経済全体に大きな恩恵をもたらしています。観光庁の「訪日外国人消費動向調査」によると、2024年の旅行消費額は過去最高だった2019年の4.8兆円を大幅に上回り、8兆1257億円であったことがわかりました。また、2025年1~3月の訪日外国人の消費額は2024年同期比28.4%増を記録しており、インフレの影響もあってか、一人当たりの旅行支出額も増加傾向にあり、インバウンド市場の質的な変化もうかがえます。この巨大な消費は、国内経済の活性化に大きく貢献しています。

引用:観光庁”インバウンド消費動向調査”

恩恵を受ける主要産業と地域経済への貢献

インバウンド消費の恩恵は、特定の産業に留まりません。以下のような幅広い分野で経済効果が波及しています。

- 宿泊業: ホテルや旅館の稼働率向上、客室単価の上昇

- 飲食業: レストランや居酒屋などの利用増加

- 運輸業: 航空、鉄道、バス、タクシーなどの利用増

- 小売業: 百貨店、ドラッグストア、土産物店などでの売上増

- 娯楽・サービス業: テーマパーク、文化体験施設、ツアー催行など

これらの産業における売上増加は、雇用の創出や維持にも繋がり、特に外国人観光客が多く訪れる地域の経済を支える重要な柱となっています。

「モノ」から「コト」へ:変化する消費トレンド

かつてのインバウンド消費は、家電製品や化粧品などの「モノ消費」(買い物)が中心でしたが、近年は*「コト消費」*へとシフトする傾向が顕著です。これは、日本ならではの文化体験、自然アクティビティ、地方での交流など、そこでしかできない経験を重視する旅行者が増えていることを意味します。滞在期間が長期化し、地方への関心が高まっていることも、このトレンドを後押ししています。今後は、よりパーソナルで付加価値の高い体験提供が求められるでしょう。

無視できないインバウンド急増に伴う課題

オーバーツーリズム問題:観光地と住民への影響

インバウンド客の急増は、一部の有名観光地において「オーバーツーリズム(観光公害)」という深刻な問題を引き起こしています。具体的には、以下のような影響が懸念されています。

- 交通機関(バスや電車)の極端な混雑

- 観光客による騒音やゴミのポイ捨て、私有地への立ち入りといったマナー問題

- 観光地の景観や自然環境への負荷

- 地域住民の生活環境の悪化

これらの問題は、観光客自身の満足度低下にもつながりかねず、持続可能な観光のためには、入場制限、予約システムの導入、観光客の分散化、マナー啓発などの対策が急務です。

深刻化する人手不足とサービス品質維持

インバウンド需要の急回復に対し、多くの業界で人手不足が深刻化しています。特に、宿泊業、飲食業、運輸業など、直接観光客と接するサービス業では、従業員の確保が追いつかず、サービスの質を維持することが難しくなっています。賃金の上昇や労働条件の改善、省力化・効率化のためのDX(デジタル・トランスフォーメーション)推進などが求められますが、抜本的な解決には時間がかかる可能性があります。

依然として残る都市部と地方の格差

訪日外国人観光客の多くは、依然として東京、大阪、京都といったと呼ばれる主要都市圏に集中する傾向があります。地方にも魅力的な観光資源は多く存在するものの、認知度不足や交通アクセスの問題、多言語対応を含めた受け入れ態勢の不備などから、インバウンドの恩恵を十分に受けられていない地域も少なくありません。地方への誘客を促進し、地域間格差を是正していくことが今後の大きな課題です。

今後のインバウンド市場で成功を掴むための戦略

体験価値の向上:高付加価値なサービス提供

今後のインバウンド市場で競争力を維持・向上させるためには、単にサービスを提供するだけでなく、「体験価値」を高める視点が不可欠です。前述の「コト消費」へのシフトを踏まえ、その地域、その場所でしかできないユニークで記憶に残る体験を提供することが重要になります。例えば、伝統文化体験、農泊や漁師体験、特別な食体験などが挙げられます。高価格帯であっても、満足度の高い体験を提供できれば、リピーター獲得にも繋がります。

多様なニーズへの対応力強化(食・文化・習慣)

訪日外国人観光客の出身国・地域は多様化しており、それに伴いニーズも細分化しています。特に、食に関する対応は重要です。ベジタリアン、ヴィーガン、ハラル(イスラム教徒向け)など、食事制限や宗教上の配慮が必要な旅行者への対応メニューや情報提供は、顧客満足度を大きく左右します。また、礼拝スペースの確保や、文化・習慣の違いを理解した上でのコミュニケーションも、おもてなしの質を高める上で欠かせません。

デジタル活用による情報発信と利便性向上

デジタル技術の活用は、インバウンド戦略において必須要素となっています。

- 多言語対応のWebサイトやSNSでの情報発信: 旅行前の情報収集段階で魅力を伝え、興味関心を喚起する。

- オンライン予約・決済システムの導入: スムーズな予約・決済プロセスを提供し、利便性を高める。

- 翻訳アプリやツールの活用: 言語の壁を低減し、コミュニケーションを円滑にする。

- キャッシュレス決済への対応: 多様な決済手段を用意し、支払い時のストレスを軽減する。

- 無料Wi-Fi環境の整備: 旅行中の情報収集やSNS利用をサポートする。

これらのデジタルツールを効果的に活用することで、より多くの潜在顧客にアプローチし、満足度の高い旅行体験を提供できます。

地方創生の切り札?地方におけるインバウンド誘致

地域資源を活かした独自の魅力創出と発信

人口減少や高齢化が進む地方にとって、インバウンドは地域活性化の大きな可能性を秘めています。成功の鍵は、その地域ならではの資源(自然、歴史、文化、食、産業など)を掘り起こし、魅力的な観光コンテンツとして磨き上げ、効果的に発信することです。都市部にはない、ありのままの日本の暮らしや風景、地域住民との交流などが、外国人観光客にとって新鮮な魅力となることもあります。

広域連携による周遊ルート設定と滞在促進

一つの市町村だけでなく、近隣の地域が連携し、広域での周遊ルートを開発・提案することも有効な戦略です。魅力的なスポットを線で結び、ストーリー性を持たせることで、観光客の滞在期間を延ばし、より広範囲に経済効果を波及させることが期待できます。交通パスの連携や、共通のプロモーションなども効果的でしょう。地域のDMO(観光地域づくり法人)が中心となり、戦略的に取り組むことが重要です。

外国人観光客の受け入れ環境整備の重要性

地方に外国人観光客を呼び込むためには、受け入れ環境の整備が不可欠です。具体的には、二次交通(空港や主要駅からのアクセス)の利便性向上、多言語対応(案内表示、Webサイト、メニューなど)、多様な宿泊施設の確保、キャッシュレス決済や無料Wi-Fiの普及などが挙げられます。地域全体で「おもてなし」の意識を高め、外国人観光客が安心して快適に過ごせる環境を整えることが、リピーター獲得にも繋がります。

インバウンド対策の要!Webサイト多言語化のすすめ

なぜ今、Webサイトの多言語化が不可欠なのか?

インバウンド対策を進める上で、Webサイトの多言語化はもはや必須と言っても過言ではありません。多くの外国人観光客は、旅行前に訪問先の情報をインターネットで検索し、比較検討します。観光庁の調査でも、出発前に役立った情報源として「個人のブログ」「SNS」「各企業のホームページ」などが上位に挙げられています。

自社のWebサイトが日本語のみの場合、どれだけ魅力的なサービスや商品を持っていても、その情報が海外の潜在顧客には届きません。これは大きな機会損失です。多言語対応されたWebサイトがあれば、施設の詳細、サービス内容、予約方法などを正確に伝えることができ、安心感を与え、実際の予約や訪問に繋がりやすくなります。

ウェブサイトを多言語対応するする方法とは?

ウェブサイトを多言語化する方法としては、①自力で多言語に対応させる②翻訳家に委託するの3つに大きく分けられます。

1.自力で翻訳する方法

機械翻訳やCMSプラットフォームを活用しながら、①「画像やテキストの翻訳」②「ウェブサイトへの実装」③「管理・運用」を全て自社内で完結させることを指します。もっともコストを削減できる方法ではありますが、対応する言語全てで翻訳のクオリティーを担保することは難しいですし、ウェブサイトの更新ごとに全ての言語サイトに対応しなければならないのは、やはり大きなデメリットです。

2.翻訳家に委託する

上で述べた対応する過程のうち、①「画像やテキストの翻訳」を翻訳家に外部委託するということを指します。機械翻訳に頼るよりは確実に翻訳の質をあげることができるのが大きなメリットです。ただし対応する言語が多い場合、それだけコストは膨らみますし、その後管理・運用をしていくことを見据えるならば、定期的に大きなコストがかかることになります。

3.サイト多言語化サービスに依頼する

ウェブサイトを多言語対応したい多くの企業にとって最良の選択肢をなり得るのが「ウェブサイト多言語サービスに依頼する」ことです。多言語化サービスを利用するだけで多言語対応させるプロセスを完了させることができます。ここでは、高品質の翻訳かつ低コストでサイト多言語化を実現できる、もっともおすすなサービスを紹介します。

Autolingual(オートリンガル):手軽さと高精度AI翻訳

株式会社Enjuが提供する「Autolingual」は、数行のスクリプトタグを既存のサイトに埋め込むだけで、迅速かつ簡単に多言語対応を実現できるサービスです。最新のAI翻訳エンジンはWebサイト特有の表現に最適化されており、ハイクオリティな翻訳を実現できます。専門用語を登録できる辞書機能や、必要に応じてプロの翻訳者によるチェック(別料金)も可能です。言語別URL機能によって、多言語SEOにも配慮された設計になっています。導入の手軽さと、相場よりも手頃な価格帯が魅力で、大企業から中小企業、個人事業者まで幅広く活用できる多言語化SaaSです。

関連記事:

【2025年最新版】Webサイト多言語化サービス7選を徹底比較!選び方や費用まで解説

【2025年版】Webサイト多言語化ガイド!メリット・費用・方法から注意点まで徹底解説

まとめ:持続可能なインバウンド観光の実現に向けて

今後も拡大が見込まれるインバウンド需要は、日本経済、特に地域経済にとって大きなチャンスをもたらすことでしょう。最新のデータを見ても、その勢いは明らかであり、政府も高い目標を掲げています。

しかし、その恩恵を最大限に享受し、かつ持続可能なものとするためには、オーバーツーリズムや人手不足といった課題に真摯に向き合い、対策を講じていく必要があります。企業や地域は、高付加価値な体験の提供、多様なニーズへの対応、デジタル技術の活用といった戦略的な取り組みを進めるとともに、受け入れ環境の整備や情報発信力の強化、特にWebサイトの多言語化といった基本的な対策を着実に実行していくことが重要です。

官民が連携し、戦略的にインバウンド需要を取り込み、同時に課題解決を図ることで、日本の観光はさらに発展し、多くの地域が活性化していくことでしょう。