(最新版)インバウンドツーリズムとは?意味・現状・課題を解説

「最近よく聞く『インバウンドツーリズム』って、具体的にどういう意味なんだろう?」 「アウトバウンドとは何が違うの?」 「日本にとって、なぜそんなに重要視されているの?」

ニュースや仕事で「インバウンド」という言葉を耳にする機会は格段に増えましたが、その正確な意味や背景、関連用語との違いについて、自信を持って説明できる方は意外と少ないかもしれません。

この記事では、そんな「インバウンドツーリズム」について、基本的な意味や「アウトバウンド」「ドメスティック」といった関連用語との違いから、日本における重要性、最新のデータ(2025年4月現在)に基づいた現状、そしてオーバーツーリズムや人手不足といった課題、さらには今後の対策まで、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。インバウンドツーリズムの全体像を掴むための第一歩として、ぜひご一読ください。

今さら聞けない?「インバウンドツーリズム」の基本的な意味とは

インバウンドツーリズムの正確な定義

インバウンドツーリズム(Inbound Tourism)とは、シンプルに言うと「海外から日本へやって来る外国人による旅行」のことです。「訪日外国人旅行」とほぼ同義で使われます。観光目的だけでなく、ビジネス(出張、国際会議参加など)、親族・知人訪問、留学なども広義のインバウンドツーリズムに含まれます。日本に住んでいる人が海外へ旅行すること(海外旅行)とは逆の流れを指す言葉です。

「インバウンド」の語源とビジネスにおける使われ方

「インバウンド(inbound)」は、もともと「内向きの」「入ってくる」「到着する」といった意味を持つ英語の形容詞・副詞です。これが観光業界で「海外から自国へ入ってくる旅行」を指す言葉として使われるようになり、「インバウンドツーリズム」という用語が定着しました。

近年では観光分野に限らず、マーケティング分野などでも「インバウンド」という言葉が使われることがあります(例:インバウンドマーケティング=顧客からの問い合わせやアクセスを”待つ”形のマーケティング手法)。しかし、一般的に「インバウンド」とだけ言う場合は、訪日外国人旅行に関連する文脈で使われることがほとんどです。

図解でスッキリ!アウトバウンド、ドメスティックとの違い

インバウンドツーリズムを理解する上で、関連する用語との違いを知っておくとより明確になります。

用語 | 英語表記 | 旅行者の出発地 | 旅行者の目的地 | 具体例 |

|---|---|---|---|---|

インバウンドツーリズム | Inbound Tourism | 海外 | 日本 | 外国人の日本旅行 |

アウトバウンドツーリズム | Outbound Tourism | 日本 | 海外 | 日本人の海外旅行 |

ドメスティックツーリズム | Domestic Tourism | 日本 | 日本 | 日本居住者の国内旅行 |

このように、旅行者の出発地と目的地の関係性によって、ツーリズムの形態が区別されます。「インバウンド」は日本に「入ってくる」流れ、「アウトバウンド」は日本から「出ていく」流れ、「ドメスティック」は日本「国内」での流れと覚えると分かりやすいでしょう。

なぜ日本はインバウンドツーリズムに力を入れるのか?その重要性

経済成長のエンジン:外貨獲得と国内消費の活性化

日本がインバウンドツーリズムを重要視する最大の理由の一つは、その経済効果の大きさです。外国人旅行者が日本国内で宿泊、飲食、交通、買い物、体験などにお金を使うことで、外貨を獲得できます。これは日本の国際収支改善に貢献します。 さらに、その消費は国内の様々な産業に波及し、売上増加や設備投資の促進につながります。少子高齢化により国内市場の縮小が懸念される中、インバウンドによる新たな需要創出は、日本経済を持続的に成長させるための重要な柱として期待されています。

地方創生の切り札?地域経済の活性化と雇用創出

インバウンドツーリズムは、特に地方経済の活性化(地方創生)において大きな可能性を秘めています。外国人観光客が都市部だけでなく地方にも足を運ぶようになれば、その地域での消費が生まれ、地域経済が潤います。 宿泊施設、飲食店、土産物店、交通機関、観光ガイドなど、観光に関連する多様な分野で新たな雇用が創出されたり、維持されたりする効果も期待できます。地域の魅力を再発見し、それを活かした観光コンテンツを開発することは、地域の活性化に直結する重要な取り組みです。

世界と繋がる:国際相互理解の促進と日本の魅力発信

インバウンドツーリズムの重要性は、経済的な側面だけではありません。海外から多くの人々が日本を訪れ、日本の文化、歴史、自然、そして人々に直接触れることは、国際的な相互理解を深める上で非常に有意義です。 また、旅行者一人ひとりが体験を通じて日本の魅力を感じ、帰国後にその経験を家族や友人に伝えたり、SNSで発信したりすることは、日本のイメージ向上やソフトパワー強化にも繋がります。インバウンドツーリズムは、日本と世界を繋ぐ架け橋としての役割も担っているのです。

最新データで読み解く!インバウンドツーリズムの現状

訪日外客数の推移:回復から成長フェーズへ

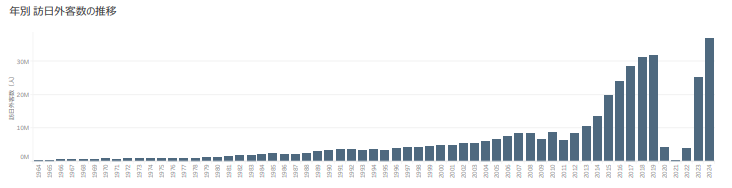

引用:JNTO ”日本の観光統計データより引用

https://statistics.jnto.go.jp/graph/#graph--inbound--travelers--transition

上の図は、2024年までの過去60年間の年別訪日外客数の推移をまとめたものです。2010年代の急激な増加傾向から一転、コロナ禍で急減しましたが、その後急速に回復し成長局面へ移行したことが読み取れます。日本のインバウンドツーリズムは、コロナ禍による一時的な落ち込みから目覚ましい回復を遂げ、現在(2025年4月時点)は力強い成長フェーズにあります。日本政府観光局(JNTO)によれば、2023年に訪日外客数は2,500万人を超え、2024年にはついにコロナ禍前の2019年(3,188万人)を上回り、3600万人に達しました。 2025年に入ってからもその勢いは衰えず、政府が目標とする「2030までにに6,000万人」という数字も現実味を帯びてきています。この背景には、円安の進行、国際線の完全復便、そしてアジア近隣諸国だけでなく欧米豪からの旅行者の増加が挙げられます。

参考:観光庁 ”インバウンド消費動向調査 2024年年間報告書”

https://www.mlit.go.jp/kankocho/tokei_hakusyo/gaikokujinshohidoko.html

:NHK ”2030年に訪日外国人旅行者6000万人へ 首相取りまとめ指示”

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250318/k10014752771000.html

旅行消費額に見る経済効果と人気の支出項目

訪日客数の増加に伴い、旅行消費額も過去最高を更新しています。観光庁の調査によると、2024年の訪日外国人旅行消費額は、目標であった5兆円を大きく上回り、8兆2157億円という結果でした。最新の速報値によりますと、2025年1~3月の訪日外国人旅行消費額は、前年同時期比で28.4%増加を記録しました。

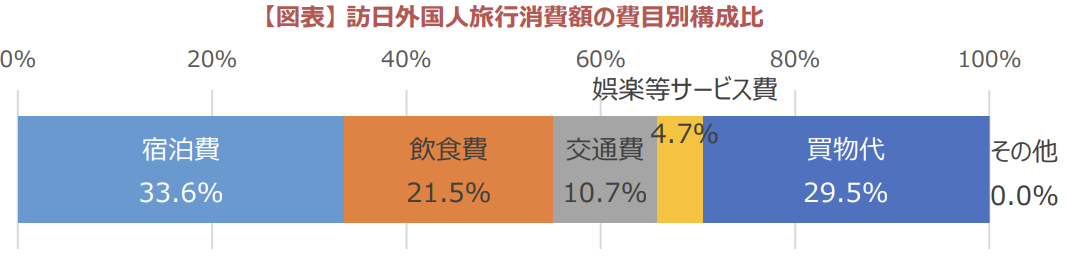

観光庁 ”インバウンド消費動向調査 2024年年間報告書”から引用

上の図は2024年の訪日外国人旅行消費額の費目別構成比を表したものです支出項目別に見ると、依然として「買物代」の割合は高いものの、「宿泊費」「飲食費」「交通費」「娯楽等サービス費」の割合も増加傾向にあります。特に、日本ならではの体験やアクティビティへの支出が増えており、「コト消費」への関心の高まりがデータからも裏付けられています。

どこから来て何をする?国籍別動向と旅行スタイルの変化

訪日外国人旅行者の国籍・地域別構成を見ると、引き続き韓国、台湾、中国、香港といった東アジアからの旅行者が多いですが、近年はアメリカ、オーストラリア、ヨーロッパ各国からの旅行者も顕著に増加しており、市場の多様化が進んでいます。 また、滞在期間も長期化する傾向があり、リピーターが増えていることも特徴です。旅行の目的も、単なる観光だけでなく、食、アニメ・漫画の聖地巡礼、スキーや登山などのアクティビティ、アート鑑賞など、より多様化・細分化しています。

光と影:インバウンドツーリズムが抱える主な課題

人気観光地の悩み「オーバーツーリズム」の実態と影響

インバウンド客の急増は、特に人気の観光地において*「オーバーツーリズム(観光公害)」*という負の側面をもたらしています。これは、観光客が特定の地域や場所に集中しすぎることで、以下のような問題が発生する現象です。

- 公共交通機関の激しい混雑

- 道路渋滞の悪化

- ゴミの増加やポイ捨て

- 騒音問題

- 観光客によるマナー違反(私有地への立ち入りなど)

- 自然環境や文化財へのダメージ

- 地域住民の生活への悪影響

これらの問題は、観光客自身の満足度を低下させるだけでなく、地域の持続可能性をも脅かすため、早急な対策が求められています。

需要急増の裏側で深刻化する「人手不足」

インバウンド需要の急速な回復に対し、観光産業の現場では深刻な人手不足が発生しています。特に、宿泊施設、飲食店、バス・タクシーなどの運輸業、小売店など、直接観光客と接する分野で働き手の確保が追いついていません。帝国データバンクの調査によると、2023年10月時点での非正社員不足の割合は、飲食店・宿泊業ともに70%を超えていることが わかりました。2024年10月時点では人手不足の割合は減少しましたが、コロナ禍で離職した人材が戻ってこない、賃金水準が低い、労働時間が不規則などの理由が挙げられます。人手不足は、サービスの質の低下、営業時間の短縮、ひいては受け入れキャパシティの限界に繋がり、インバウンド需要を取りこぼす要因にもなりかねません。

言葉の壁だけじゃない?多様な文化・習慣への対応

訪日外国人旅行者の出身国・地域が多様化する中で、言語対応の遅れは依然として大きな課題です。案内表示、メニュー、Webサイトなどの多言語化が不十分な場合、旅行者は不便を感じ、情報を得る機会を失ってしまいます。 さらに、言葉の壁だけでなく、多様な文化や宗教、習慣への理解と配慮も重要です。例えば、食事制限(ハラル、ベジタリアンなど)への対応、礼拝スペースの確保、ジェンダーへの配慮などは、全ての旅行者が快適に過ごせる環境を整える上で欠かせない要素となっています。

未来へ向けて:インバウンドツーリズムの課題解決と発展策

「持続可能な観光」を目指す取り組みとは?

オーバーツーリズムなどの課題に対応し、インバウンドツーリズムを長期的に発展させるためには、「持続可能な観光(サステナブルツーリズム)」という考え方が不可欠です。これは、環境保全、文化尊重、地域経済への貢献という3つの側面をバランス良く考慮した観光のあり方を目指すものです。 具体的な取り組みとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 観光客の分散化: 混雑する時期や時間帯を避けるよう誘導、地方への誘客強化、予約システムの導入

- マナー啓発: 多言語での注意喚起、分かりやすいルール表示

- 環境負荷の低減: 公共交通機関の利用促進、ゴミ削減の呼びかけ

- 地域住民との共生: 住民生活への配慮、観光収益の地域還元

質を重視する「高付加価値」な観光へのシフト

単に訪日客数を増やすだけでなく、旅行者一人ひとりの満足度を高め、消費額を増やす「質の高い観光」へのシフトも重要です。これは、日本ならではの文化体験、豊かな自然を活かしたアクティビティ、質の高い宿泊施設や食事など、高付加価値な体験を提供することで実現できます。 富裕層向けのオーダーメイドツアーや、特定のテーマ(アート、食、ウェルネスなど)に特化した専門的なツアーなども、今後の成長分野として注目されています。高付加価値化は、オーバーツーリズム緩和や収益性向上にも繋がる可能性があります。

デジタル技術(DX)を活用した情報発信と利便性向上

*デジタル技術の活用(DX:デジタルトランスフォーメーション)*は、インバウンドツーリズムの課題解決と利便性向上に大きく貢献します。

- 情報発信: 多言語対応Webサイト、SNS、動画などを活用し、ターゲットに合わせた魅力的な情報を届ける。

- 予約・決済: オンラインでのスムーズな予約・決済システムを導入する。

- 混雑緩和: AIなどを活用した混雑予測・回避情報を提供する。

- 多言語対応: AI翻訳ツールや多言語対応チャットボットなどを活用する。

- データ分析: 収集したデータを分析し、マーケティング戦略やサービス改善に活かす。

これらのデジタルツールを効果的に導入・活用することで、より効率的で質の高いサービス提供が可能になります。

インバウンドツーリズムの4つの成功事例

インバウンドツーリズムで成果を上げるためには、他の地域や企業の成功事例から学ぶことが多くあります。ここでは、特色ある取り組みで外国人観光客の誘致に成功している4つの事例をご紹介しましょう。これらの事例は、それぞれの地域資源やターゲット層に合わせた戦略がいかに重要であるかを示唆しています。

1.【北海道ニセコ町】外国人旅行者目線に立った観光運営

北海道ニセコ町は、世界屈指の乾いたパウダースノーが売りの国際スキーリゾートです。2022-23年冬季の来訪者構成では 豪州が18 %で最多 と報告されており、1990年代から続くオーストラリア市場への適応が現在も優位性を支えています。町内には 英語対応スタッフを配置した宿泊・飲食施設、国際資本の高級ホテル、長期滞在型コンドミニアム が集中し、スキースクールも多言語化。こうした「インバウンド目線のハード・ソフト整備」がブランド確立に直結しています。

2.【岐阜県高山市】住民と観光客の両方に配慮した観光地

江戸情緒が残る「古い町並」や春・秋の高山祭で知られる岐阜県高山市は、1986年に「国際観光都市宣言」を掲げて以来、多言語案内板・マナー啓発動画の配信、朝市や早朝散策の推奨、市営駐車場予約の実証実験などを組み合わせ、外国人宿泊客45万人(2023年実績)を受け入れつつ住民負荷を緩和する取り組みを進めています。

3.【佐賀県】ターゲット分析とロケツーリズムへの特化

認知度向上に苦戦していた佐賀県は タイと台湾を主要ターゲット に設定し、県フィルムコミッションがタイ映画『Timeline』(2014)やドラマ『Stay Saga!』(LINE TV)などを誘致。ロケ地巡礼を軸とする 「ロケツーリズム」 によってタイからの訪日客を大幅に増やしました。さらに台湾では直行チャーター便の増便と現地SNSプロモーションにより 宿泊者数を2017年比で数倍規模に伸長 させています。

4.【長崎県】地域の特色を生かした「夜間観光」

長崎市の夜景は 「日本三大夜景」かつ 2012 年選定の「世界新三大夜景」 にも数えられ、県はナイトタイムエコノミーを重点施策化。Mt.稲佐山・鍋冠山などの夜景拠点を結ぶ ガイド付き夜景ツアーや歴史的建造物の常設ライトアップ、夜市イベント を強化し、滞在時間と観光消費額の拡大を図っています。

グローバルな「おもてなし」の第一歩:多言語対応の必要性

なぜインバウンド対策に多言語対応が不可欠なのか

インバウンドツーリズムを成功させる上で、多言語対応は避けて通れない、最も基本的な要素の一つです。どれだけ魅力的な観光資源やサービスがあっても、その情報が外国人旅行者に伝わらなければ意味がありません。言葉の壁は、旅行前の情報収集から、現地での体験、緊急時の対応まで、あらゆる場面で障壁となり得ます。適切な多言語対応を行うことは、機会損失を防ぎ、顧客満足度を高めるための必須条件なのです。

Webサイトが多言語でないことによる機会損失

特にWebサイトの多言語化は重要です。多くの外国人旅行者は、旅行前にインターネットで情報収集を行います。観光庁の調査でも、ブログやSNS、企業の公式サイトなどが重要な情報源となっています。もし自社のWebサイトが日本語のみであれば、日本語を理解できない大多数の潜在顧客はその情報にアクセスできず、結果として他の選択肢(競合他社など)を選んでしまうでしょう。これは計り知れない機会損失です。

多言語化によるメリット:情報提供・予約促進・満足度向上

Webサイトや現地の案内表示、メニューなどを多言語化することには、以下のような具体的なメリットがあります。

- 正確な情報提供: サービス内容、料金、アクセス方法などを誤解なく伝えられる。

- 予約・購買の促進: オンラインでの予約や問い合わせがしやすくなる。

- 顧客満足度の向上: 言葉の不安なくサービスを利用でき、安心感と満足感を与えられる。

- 企業の信頼性向上: グローバルな視点を持つ企業として評価される。

- SEO効果: 多言語対応することで、海外からの検索流入増加も期待できる(多言語SEO)。

Webサイトを世界へ!おすすめ多言語化サービス紹介

Webサイトの多言語化を効率的に進めるためには、専門のサービスを利用するのが近道です。ここでは、導入しやすく実績のある代表的なサービスをご紹介します。

Autolingual(オートリンガル):簡単導入&高精度AI翻訳

株式会社Enjuが提供する「Autolingual」は、発行された数行のスプリクトタグを埋め込むことで既存のサイトを即座に多言語化することが可能です。翻訳エンジンには。webサイト特有の表現を学習させた最新のAIを導入しているため、高精度な翻訳が期待できます。また、専門用語や業界用語に対応した辞書登録機能や、多言語サイトを開きながら直感的に編集することができるライブ編集機能、多言語SEO対策に対応した言語別URL機能など、豊富な機能を備えており、大企業から個人経営者まで、多様な企業に導入されています。

関連記事:

【2025年版】Webサイト多言語化ガイド!メリット・費用・方法から注意点まで徹底解説

【2025年最新版】Webサイト多言語化サービス7選を徹底比較!選び方や費用まで解説

まとめ:インバウンドツーリズムの可能性と日本の未来

インバウンドツーリズム、すなわち訪日外国人旅行は、その意味を正しく理解し、適切に取り組むことで、日本経済の活性化、地方創生、そして国際的なプレゼンス向上に大きく貢献する、計り知れない可能性を秘めています。

最新のデータが示す通り、市場は力強い成長を続けていますが、同時にオーバーツーリズムや人手不足といった課題も存在します。これらの課題を乗り越え、持続可能な形でインバウンドツーリズムを発展させていくためには、国、自治体、そして私たち民間事業者が連携し、知恵を出し合うことが不可欠です。

特に、多言語対応をはじめとする受け入れ環境の整備は、全ての事業者が取り組むべき「おもてなし」の基本です。インバウンドツーリズムは、単に海外からのお客様を受け入れるということだけでなく、日本の多様な魅力を世界に伝え、未来の日本をより豊かにしていくための重要な鍵となるでしょう。