インバウンドとは?最新状況から効果的な対策まで徹底解説!

最近よく耳にする「インバウンド」という言葉。なんとなく「海外からの旅行客のこと?」と思っている方も多いのではないでしょうか。 コロナ禍を経て日本の観光市場は大きな変化を遂げ、インバウンドは今、日本経済の活性化に欠かせない重要な要素となっています。 この記事では、「インバウンド」の基本的な意味から、最新の回復状況、もたらされるメリットや課題、そして企業や地域が取り組むべき効果的な対策、さらにはインバウンドビジネスを加速させるWebサイト多言語化サービスまで、網羅的に解説します。 インバウンドについて深く理解し、今後のビジネスチャンスを掴むためのヒントが満載です。

インバウンドとは?基本的な意味をわかりやすく解説

インバウンドの定義と語源

インバウンドとは、一般的に「入ってくる、内向きの」といった意味を持つ言葉です。旅行業界では、主に*「訪日外国人旅行」または「訪日外国人旅行者」*そのものを指す用語として広く使われています。海外から日本へ訪れる旅行の流れを示す言葉と理解すると良いでしょう。 語源としては、「in(内へ)」と「bound(~行きの)」が組み合わさっており、元々は物流や交通の分野で「本国行きの、到着する」といった意味で使われていました。

ビジネスにおける「インバウンド」の使われ方

旅行業界以外でも、「インバウンド」という言葉は使われます。

- マーケティング分野: 顧客に役立つ情報を提供することで自社を見つけてもらい、興味を持ってもらう手法を「インバウンドマーケティング」と呼びます。

- コールセンター業務: 顧客からの電話を受けることを「インバウンドコール」と言います。 このように、文脈によって意味合いが異なる点に注意が必要です。この記事では主に旅行業界におけるインバウンドについて解説します。

アウトバウンドとの違いは?対義語も理解しよう

インバウンドの対義語は「アウトバウンド(outbound)」です。これは「外へ向かう、出発する」という意味で、旅行業界では「日本から海外への旅行」や「日本人海外旅行者」を指します。

- インバウンド: 海外 → 日本

- アウトバウンド: 日本 → 海外

このように、人の流れの方向が逆であると覚えておきましょう。

なぜ今インバウンドが重要視されているのか?

近年、インバウンドがこれほどまでに注目を集める背景には、いくつかの要因が複合的に絡み合っています。日本の社会経済状況の変化や、政府の積極的な取り組みが大きく影響しています。

日本の人口減少と国内市場の変化

少子高齢化が進む日本では、国内の人口減少に伴い、国内市場の縮小が避けられない課題となっています。このような状況下で、海外からの旅行者を呼び込み、その消費を促すインバウンドは、日本経済の新たな成長分野として大きな期待が寄せられています。国内需要だけでは補いきれない経済活動を、インバウンド需要で活性化させようという動きが活発化しています。

政府による観光立国推進の取り組み

日本政府は、観光を国の基幹産業と位置づけ、「観光立国推進基本計画」などを策定し、国を挙げてインバウンド誘致に力を入れてきました。具体的には、以下のような取り組みを進めています。

- ビザの発給要件緩和

- 免税制度の拡充

- 多言語対応の案内表示整備

- Wi-Fi環境の整備 これらの施策により、外国人旅行者が日本を訪れやすく、快適に過ごせる環境づくりが進められています。

インバウンドに向けた日本の取り組みの例

政府が進める観光立国推進の取り組みは、より具体的で多角的なアプローチへと進化しています。単に旅行者の数を増やすだけでなく、滞在期間の長期化や消費額の増加、そして地方への誘客を促進するための戦略的な施策が展開されているのです。これらは、日本の多様な魅力を世界に発信し、持続可能な観光を実現するための重要な柱と言えるでしょう。

- アドベンチャーツーリズム

アドベンチャーツーリズム(AT)は、自然・文化体験とアクティビティを組み合わせた旅行形態であり、日本が世界に誇る豊かな自然や固有の文化を活かせる分野として期待されています。カヌーやトレッキング、サイクリングといったアウトドア活動に加え、その土地ならではの食文化や伝統工芸に触れる体験は、特に欧米豪の旅行者から高い関心を集めています。政府も専門部署を設けるなど、質の高いATコンテンツの造成や情報発信を強化しているのです。

- 歴史的資源を活用した観光まちづくり

日本各地に残る城や武家屋敷、古民家といった歴史的建造物群は、外国人観光客にとって大変魅力的な観光資源です。これらの資源を保存・修復し、宿泊施設や文化体験施設として活用する動きが活発化しています。これにより、旅行者は日本の歴史や伝統文化をより深く体験できるようになり、地域にとっては新たな観光の核が生まれることになります。こうした取り組みは、文化財の保護と地域経済の活性化を両立させるモデルとして注目されるでしょう。

- MICEの推進

MICE(マイス)とは、企業等の会議(Meeting)、報奨・研修旅行(Incentive Travel)、国際会議(Convention)、展示会・見本市等(Exhibition/Event)の頭文字をとった造語です。一般の観光旅行と比較して参加者の消費額が大きく、経済波及効果が高いとされるため、多くの国や都市が誘致に力を入れています。日本でも、国際会議場の整備や誘致活動への支援を通じて、国際的なビジネスイベントの開催地としての地位向上を目指しており、これは都市の活性化や国際交流の促進に大きく貢献することでしょう。

国際的な移動の活発化と円安の影響

LCC(格安航空会社)の路線拡大や、アジア諸国を中心とした経済成長により、海外旅行は以前よりも身近なものとなりました。加えて、近年の円安傾向は、外国人旅行者にとって日本での滞在費や買い物が相対的に安く感じられるため、訪日意欲を高める追い風となっています。

コロナ禍を経てどう変化した?最新インバウンド回復状況

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行は、インバウンド市場に甚大な影響を与えましたが、水際対策の緩和以降、訪日外客数は目覚ましい回復を見せています。

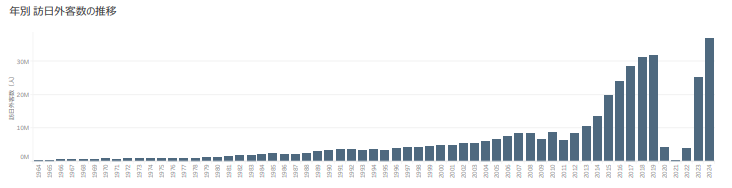

訪日外客数の推移

出典:日本政府観光局 日本観光統計データ ”年別訪日客数の推移”

2019年には過去最高の約3,188万人の訪日外客数を記録しましたが、コロナ禍によりその数は激減しました。しかし、2022年秋以降の水際対策緩和を機に、V字回復を遂げています。日本政府観光局(JNTO)によると、2024年には、2019年を超える3687万人の訪日外客数を記録し、2025年の1~3月期ですでに累計1000万人を超えるなど、急激な増加傾向が見て取れます。

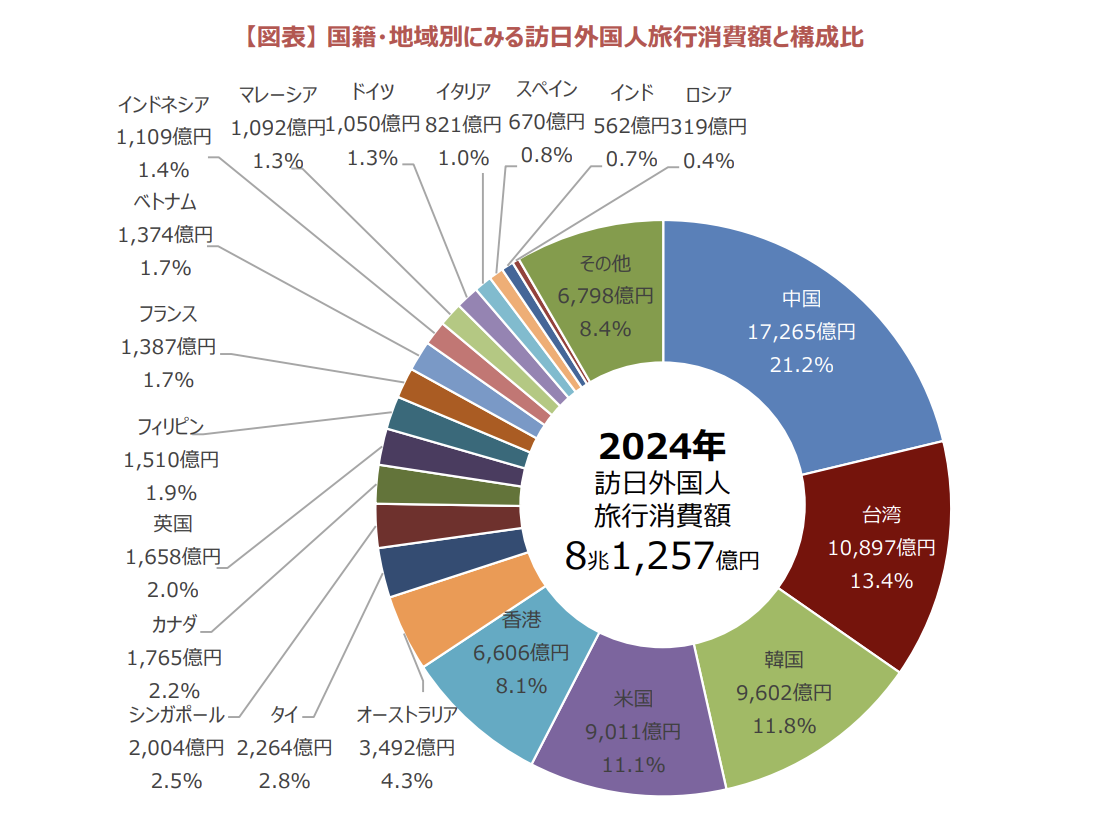

インバウンド消費額の推移

またインバウンド消費額に関しても、訪日外客数と同様の傾向が見られ、2024年の消費額は前年度比53.4%増加の8兆1,395億円(速報値)に達し、過去最高値を記録しました。コロナ禍以前と比較すると大幅な増加となっており、訪日外客数の増加とインフレ傾向が続けば、今後も消費額の増加を見込める形となっております。

国・地域別の回復状況と特徴

インバウンド回復を牽引しているのは、地理的に近い韓国、台湾、香港といった東アジア地域や、アメリカ、オーストラリアなどの国々です。一方で、コロナ禍前にはインバウンド市場の大きな割合を占めていた中国本土からの団体旅行の回復ペースは、他の国・地域と比較するとやや緩やかな状況が見られます。旅行目的も多様化しており、従来の観光だけでなく、ビジネス目的や友人・親族訪問(VFR)なども増えています。

今後のインバウンド市場の見通し

日本政府は、2030年までに訪日外客数6,000万人、インバウンド消費額15兆円を目指すという高い目標を掲げています。円安の継続や国際線のさらなる復便、2025年に開催される大阪・関西万博などの国際的なイベントも追い風となり、今後もインバウンド市場のさらなる拡大が期待されます。

インバウンドがもたらす多様なメリット

インバウンドの増加は、日本経済や社会に様々なプラスの効果をもたらします。単なる旅行者数の増加にとどまらず、多方面への波及効果が期待されています。

経済効果:消費拡大による市場活性化

訪日外国人旅行者の消費額(インバウンド消費)は、宿泊費、交通費、飲食費、買い物代(お土産など)と多岐にわたります。この消費拡大は、観光関連産業はもちろん、小売業、飲食業など幅広い分野に経済的な恩恵をもたらし、市場全体の活性化につながります。特に免税売上の増加は、百貨店やドラッグストアなどの売上に大きく貢献します。

地域経済への貢献と地方創生

インバウンドは、東京、大阪、京都といった大都市圏だけでなく、地方への誘客も促進する役割を果たします。これまで海外ではあまり知られていなかった地方の魅力がSNSなどを通じて発信され、外国人旅行者が訪れることで、地域に新たな雇用が生まれたり、地域産品の消費が拡大する効果が見込まれます。これは、人口減少に悩む地方にとって、地域経済の活性化と地方創生の大きな力となり得ます。

国際交流の促進と文化理解の深化

外国人旅行者と地域住民との直接的な交流は、異文化理解を深める貴重な機会となります。お互いの文化や価値観に触れることで、国際的な視野が広がり、相互理解が促進されます。こうした草の根レベルでの交流は、長期的に見て良好な国際関係の基盤強化にもつながる可能性があります。

国内ビジネスへの好影響

インバウンド需要の増加は、観光関連産業以外にも好影響を及ぼします。例えば、多言語対応の必要性から翻訳・通訳サービスの需要が高まったり、外国人向けの新たな商品やサービス開発(例:ハラル対応食品、体験型コンテンツ)が促進されたりするなど、新たなビジネスチャンスを生み出すことになるでしょう。

無視できないインバウンドの課題とデメリット

多くのメリットがある一方で、インバウンドの急増や特定の地域への集中は、いくつかの課題やデメリットも引き起こしています。持続可能な観光を実現するためには、これらの問題への対策が不可欠です。

オーバーツーリズム(観光公害)問題

特定の観光地にキャパシティを超える旅行者が集中しすぎることで、様々な問題が発生します。これを*オーバーツーリズム(観光公害)*と呼びます。

- 交通機関の混雑、交通渋滞

- ゴミのポイ捨てや処理問題

- 騒音による地域住民への影響

- 観光客のマナー違反

- 自然環境への負荷 これらの問題は、観光地の魅力を損なうだけでなく、地域住民の生活にも悪影響を及ぼす可能性があります。

受け入れ体制の課題:インフラ・人材不足

急増する外国人旅行者に対応するためのインフラ整備が追いついていない地域もあります。具体的には、宿泊施設不足、公共交通機関の容量不足、多言語対応の案内表示不足などが挙げられます。 また、外国語でコミュニケーションが取れる人材や、多様な文化背景を持つ旅行者に対応できる接客スキルを持つ人材の不足も、多くの観光地や事業者にとって深刻な課題となっています。

文化・習慣の違いによるミスコミュニケーション

言語の壁はもちろんのこと、生活習慣や宗教上の習慣、マナーなどの違いから、旅行者と受け入れ側(地域住民や事業者)の間で誤解やトラブルが生じることがあります。例えば、ゴミの分別方法、温泉や公衆浴場での入浴マナー、静粛な場所での会話、写真撮影のルールなど、文化的な背景の違いを理解し、適切な情報提供やコミュニケーションを図ることが重要です。

インバウンド需要を取り込むための効果的な対策

インバウンドのメリットを最大限に享受し、課題を克服するためには、企業や地域が連携して効果的な対策を講じることが重要です。受け入れ環境を整備し、旅行者の満足度を高めることが成功の鍵を握ります。

多言語対応の必要性と言葉の壁の解消

最も基本的かつ重要な対策の一つが多言語対応です。

- 案内表示、標識

- 施設や店舗のパンフレット、メニュー

- Webサイト、予約システム これらを多言語化することで、外国人旅行者は安心して情報を得て、サービスを利用できます。翻訳ツールの活用や、多言語対応可能なスタッフの配置も有効です。言葉の壁を取り除くことが、快適な旅行体験と満足度向上に直結します。

キャッシュレス決済・Wi-Fi環境の整備

海外では日本以上にキャッシュレス決済が普及している国が多くあります。クレジットカードはもちろん、*多様なQRコード決済(Alipay, WeChat Payなど)*に対応することは、インバウンド客の利便性を高め、購買機会の損失を防ぐ上で不可欠です。 また、旅行中に地図アプリを使ったり、情報を検索したり、SNSで体験を発信したりするために、無料Wi-Fi環境の整備も、旅行者の満足度を高める重要な要素です。

多様な文化・宗教への配慮(食、礼拝スペースなど)

世界には様々な文化や宗教的背景を持つ人々がいます。インバウンド客を受け入れる際には、こうした多様性への配慮が求められます。

- 食の多様性: ベジタリアン、ヴィーガン、ハラル(イスラム教徒向け)、コーシャ(ユダヤ教徒向け)などに対応できるメニューの用意や情報提供。

- 宗教的配慮: ムスリム向けの礼拝スペース(キブラマーク、礼拝マットの用意など)の確保。 こうした対応は、より多くの国からの誘客につながり、ホスピタリティの高さをアピールできます。

魅力的な体験コンテンツの提供

近年、モノ消費からコト消費へと旅行者のニーズが変化しています。単に有名な観光地を訪れるだけでなく、その土地ならではの文化体験やアクティビティを求める旅行者が増えています。

- 着物体験、茶道、書道

- 伝統工芸体験(陶芸、染物など)

- 食文化体験(寿司握り、そば打ち、酒蔵見学など)

- 自然体験(トレッキング、サイクリングなど) このような記憶に残るユニークな体験を提供することが、旅行者の満足度を高め、リピーター獲得にもつながります。

小売企業が押さえるべきインバウンド対策のポイント

小売業界においても、インバウンド需要の取り込みは売上拡大の大きなチャンスとなります。外国人観光客に快適な買い物体験を提供し、満足度を高めるためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があるでしょう。

多言語対応やキャッシュレスなど接客の強化

店頭でのスムーズなコミュニケーションは、購買意欲を左右する重要な要素です。商品説明や価格表示、POPなどを多言語化することはもちろん、簡単な外国語での挨拶や、翻訳ツールを活用した接客も有効でしょう。また、クレジットカードに加え、海外で主流のQRコード決済など多様なキャッシュレス決済手段を導入することで、支払い時のストレスを軽減し、機会損失を防ぐことができます。免税手続きの案内も分かりやすく行うことが求められます。

Webサイト・SNSを活用した情報発信

旅行前の情報収集段階で、外国人観光客に自店舗を認知してもらうためには、オンラインでの情報発信が不可欠です。店舗の場所や営業時間、取り扱い商品、免税情報などを掲載した多言語対応のWebサイトを用意しましょう。さらに、InstagramやFacebook、ターゲットとする国・地域で人気のSNSを活用し、魅力的な商品情報や店舗の雰囲気を写真や動画で発信することも、来店促進に繋がるはずです。

人気のある商品に力を入れる

訪日外国人観光客には、化粧品や医薬品、日本特有の雑貨、キャラクターグッズ、限定品など、特定のカテゴリーの商品が人気を集める傾向があります。これらの売れ筋商品を把握し、品揃えを強化することはもちろん、ターゲットとする国や地域によって好まれる商品が異なる場合もあるため、事前のリサーチが重要となるでしょう。お土産として購入されることも多いため、持ち運びやすいサイズや魅力的なパッケージングも喜ばれます。

効果的な情報発信に!Webサイト多言語化サービスの活用

インバウンド対策を進める上で、海外に向けて情報を効果的に発信することは極めて重要です。特に、Webサイトは外国人旅行者が情報収集を行う際の主要な手段であり、その多言語化は必須と言えるでしょう。

インバウンド対策におけるWebサイト多言語化の重要性

多くの外国人旅行者は、旅行前にインターネットを使って母国語で情報収集を行います。行き先の魅力、宿泊施設、レストラン、アクティビティなどを自国語で検索し、比較検討します。 多言語化されたWebサイトを持つことで、

①潜在的な顧客へのアピール力が高まる

②海外からのアクセス(検索流入)が増える

③予約や問い合わせにつながりやすくなる

④事業の信頼性やブランドイメージが向上する

といったメリットを享受することができるため、インバウンド対策にはウェブサイト多言語化は欠かせないでしょう。

サイトを多言語化するには?

ウェブサイトを多言語化する方法は、大きく3つに分けることができます。①「自力で対応する」②「翻訳家に依頼する」③「サイト多言語化サービスに依頼する」の3つです。それぞれ比較検討していきます。

1.自力で翻訳する

機械翻訳やCMSプラットフォームを活用しながら、①「画像やテキストの翻訳」②「ウェブサイトへの実装」③「管理・運用」を全て自社内で完結させることを指します。もっともコストを削減できる方法ではありますが、対応する言語全てで翻訳のクオリティーを担保することは難しいですし、ウェブサイトの更新ごとに全ての言語サイトに対応しなければならないのは、やはり大きなデメリットです。

2.翻訳家に委託する

上で述べた対応する過程のうち、①「画像やテキストの翻訳」を翻訳家に外部委託するということを指します。機械翻訳に頼るよりは確実に翻訳の質をあげることができるのが大きなメリットです。ただし対応する言語が多い場合、それだけコストは膨らみますし、その後管理・運用をしていくことを見据えるならば、定期的に大きなコストがかかることになります。

3.サイト多言語化サービスに依頼する

ウェブサイトを多言語対応したい多くの企業にとって最良の選択肢をなり得るのが「ウェブサイト多言語サービスに依頼する」ことです。多言語化サービスを利用するだけで多言語対応させるプロセスを完了させることができます。ここでは、高品質の翻訳かつ低コストでサイト多言語化を実現できる、もっともおすすなサービスを紹介します。Webサイトの多言語化には専門的な知識や手間がかかると思われがちですが、近年では手軽に導入できる便利なサービスが登場しています。ここでは、代表的なサービスをご紹介します。

Autolingual(オートリンガル)

Autolingualは、株式会社Enjuが提供するWebサイト多言語化サービスです。既存サイトに数行のスクリプトタグを埋め込むだけで、短時間での多言語対応を実現します。最新のAI翻訳エンジンはWebサイト特有の表現に最適化されており、自然で読みやすい翻訳が特徴です。最大130言語に対応 専門用語の辞書登録やネイティブによる翻訳チェック機能あり 言語別URL機能で多言語SEOにも配慮 導入が簡単で、相場よりも手頃な価格帯 大企業から個人事業者まで幅広く活用できる、導入しやすい多言語化SaaSと言えるでしょう。

webサイトの多言語化について詳しく知りたい方は↓をクリック

【2025年版】Webサイト多言語化ガイド!メリット・費用・方法から注意点まで徹底解説

まとめ

本記事では、「インバウンド」の基本的な意味から、最新の回復状況、メリット・デメリット、そして具体的な対策について解説してきました。

インバウンドは、人口減少が進む日本において、経済活性化や地方創生の鍵を握る重要な要素であり、その重要性はますます高まっています。コロナ禍からの力強い回復を見せる今、インバウンド市場は大きな成長の可能性を秘めています。

多くのメリットを享受するためには、オーバーツーリズムや人材不足といった課題に向き合いながら「多言語対応」「キャッシュレス決済・Wi-Fi整備」「多様な文化・宗教への配慮」といった受け入れ環境の整備を着実に進めることが不可欠です。

そして同時に、日本の魅力や自社のサービスを効果的に海外へ届けるためには、「Webサイトの多言語化」をはじめとする積極的な情報発信が欠かせません。ターゲットとする国の言語で情報を届けることが、最初の重要なステップとなります。

インバウンドは、もはや一部の観光地や大手企業だけのものではありません。あらゆる事業者や地域にとって、真剣に向き合うべきテーマであり、大きなビジネスチャンスが眠っています。

この記事が、皆様のインバウンドへの理解を深め、具体的な対策を検討する一助となれば幸いです。ぜひ、情報収集を進め、自社や地域に合ったインバウンド戦略を実行し、この大きな潮流に乗っていきましょう。まずは、より多くの外国人観光客に情報を届けるための第一歩として、Webサイトの多言語化を検討してみてはいかがでしょうか。